漢方の知恵袋

PMS(月経前症候群)月経と上手に付き合うために知っておきたい原因と対処方法

監修:菅沼 栄先生(中医学講師)

女性と月経の付き合いは長いものだからこそ、PMSの対処法をきちんと知って、毎月の月経を上手に乗り切りたいですよね。そこでこの記事では、中国の伝統医学である中医学をもとに、PMSの対処法を分かりやすく説明します。

多くの女性が感じる月経前の不快症状

その原因はまだはっきりしていませんが、排卵後の女性ホルモンの変化が関係していると考えられていて、月経が始まると症状が軽くなることも特徴です。中医学では、一人ひとりに現れる症状によって、その根本原因を考え対処します。

イライラや怒り、乳房の張りなどが強く現れる人は、体内の「気」(エネルギー)の巡りが停滞してしまう「気滞(きたい)」が主な原因に。PMSに多く見られるタイプで、日頃からストレスを感じやすい人は注意が必要です。また、下腹部の痛み、頭痛など痛みの症状が強い人は「瘀血(おけつ)」(血行障害)、むくみや体重の増加などが目立つ人は「水滞(すいたい)」(余分な水分の停滞)の状態が、それぞれ不調を引き起こす要因に。その他、体内の気・血が不足している「虚弱」タイプの人は、疲労感や倦怠感、不眠などの症状が起こりやすくなります。

多くの女性がなんらかの不快症状を感じるというPMS。適切なケアをすれば不調を改善することもできるので、諦めず積極的に対処しましょう。重い症状に悩んでいる人は、婦人科や漢方医のいる薬局などに一度相談してみるのもおすすめです。

check!タイプ別「PMS」の対処法

原因がはっきりしないPMSは、一人ひとりの体質や症状に合わせて柔軟に対応できる中医学の得意分野。体質に合わせた養生で不調を和らげ、月経と上手に付き合っていきましょう。

※症状によっては、子宮内膜症などの病気が隠れていることもあります。気になる場合は一度婦人科を受診しましょう。

1 イライラ・怒りっぽい「気滞(きたい)」タイプ

- 気になる症状

・月経前の主な症状:イライラ、怒りっぽい、乳房の張り・痛み、頭痛、肩こり

・その他:ストレスが多い、熱っぽい、口の渇き、過食、月経時の下腹部の張り・痛み、舌辺が紅い、舌の苔が薄く黄色い

- 改善ポイント

- 「肝(かん)」(肝臓)は、月経の基本となる「血(けつ)」を蓄え、血量や月経周期の調節を担う臓器。また、ストレスを発散させて、「気」(エネルギー)の巡りをスムーズに保つ働きもあります。一方、ストレスが過剰になると、そのダメージで肝の機能が低下してしまうことも。結果、気の流れが停滞し、ストレスを上手く発散できず、イライラや怒りといった精神的な不調が起こりやすくなるのです。

また、肝の不調は月経にも影響するため、月経不順や月経痛などにつながることもあります。「気滞」の状態は、PMSに多く見られるタイプ。症状がそれほど重くないケースも多いので、積極的なケアで改善を目指しましょう。

養生のポイントは、日常のストレスをこまめに発散させること。肝を健やかに保ち、体内の気をスムーズに巡らせましょう。 - 摂り入れたい食材

香りの良い涼性の食材でストレスを発散:

ミント、ハマナスの花、ジャスミン、菊花、みかんの皮、金針菜、黒きくらげ、うこん、春菊、三つ葉、竹の子 など

2 痛み・冷え「瘀血」タイプ「瘀血(おけつ)」タイプ

- 気になる症状

・月経前の主な症状:痛みが強い(頭痛、胸痛、腹痛など)、肩こり

・その他:冷え症、手足のしびれ、月経痛が強い、経血が黒っぽく塊が多い、舌の色が暗く瘀斑がある

- 改善ポイント

- 血は「気(エネルギー)」と一緒に流れているため、ストレスなどで気の巡りが停滞(「気滞タイプ」参照)すると、瘀血を招きやすくなることもあります。また、体内の「血」は、「温かいとスムーズに流れ、冷えると停滞する」という特徴があります。ところが、月経前は女性ホルモンの影響などで身体が冷えやすい時期。そのため、血も冷えて「瘀血」(血行障害)を招き、痛みやしびれなどの不調が起こりやすくなるのです。冷え症体質の人は、日頃から冷えをしっかり予防することを意識して。温かい飲食、毎日の入浴などで身体を温めるよう心がけ、血行の良い状態を保ちましょう。

- 摂り入れたい食材

身体を温めて血流をスムーズに:

紅花、よもぎ、シナモン、黒糖、しょうが、玉ねぎ、長ねぎ、小茴香、サフラン など

3 むくみ・体重の増加「水滞」(すいたい)タイプ

- 気になる症状

・月経前の主な症状:むくみやすい、太りやすい

・その他:痰が多い、吐き気、食欲不振、頭痛、めまい、尿が少ない、軟便、舌の苔がべたつく

- 改善ポイント

月経前は、黄体ホルモン(女性ホルモンの一つ)の分泌が増える時期。

黄体ホルモンには、月経の出血などによる栄養不足を防ぐため、身体に栄養や水分を溜め込もうとする働きがあります。そのため、月経前になると身体がむくんだり、体重が増えやすくなったりします。中医学では、こうした不調を、体内に「湿(しつ)」(余分な水分や汚れ)が停滞している状態と考えます。

湿の停滞を招きやすいのは、水分代謝を担う「脾胃(ひい)」(胃腸)の働きが弱くなっているタイプ。胃腸不調を感じやすい人は、日頃から脾胃をケアして健やかに保つよう心がけましょう。むくみなどを感じる時は、体内の余分な水分をすっきり取り除くことが大切です。- 摂り入れたい食材

利水作用のあるものを積極的に:

きゅうり、すいか、とうがん、はと麦、緑豆、あずき、もやし、春雨 など

4 疲労・倦怠感「虚弱」タイプ

- 気になる症状

・月経前の主な症状:疲労感、倦怠感、不眠

・その他:顔色が蒼白、めまい、眼精疲労、ため息が多い、動悸、脱毛、月経量が少なく色が淡い、舌の色が淡い

- 改善ポイント

- 体内に栄養を与える「血(けつ)」、身体のエネルギーとなる「気」は、元気で健康な身体を維持する基本。

そのため、加齢や貧血、病気による消耗、過度なダイエットなどが原因で体内の気・血が不足していると、月経前の疲労感や倦怠感、不眠といった不調が起こりやすくなります。血の不足は月経の状態にも影響するので、放置せずに積極的な対応を。

日頃から疲れやすく、めまいや動悸、不眠などの不調を感じている人は、栄養をしっかり摂って気・血を十分養うよう心がけましょう。 - 摂り入れたい食材

「血」を養う食材を中心に:

なつめ、黒ごま、かつお、うなぎ、豚ヒレ肉、レバー、クコの実、ほうれん草、にんじん、黒糖、落花生、なまこ など

point!暮らしの中に温活を。ストレスを溜め込まない身体に。

・身体を冷やさない工夫を。冷たい飲食は避け、温かいものを摂りましょう。

・月経前・月経時は下腹部をしっかり温めて。腹巻きなども手軽でおすすめ。

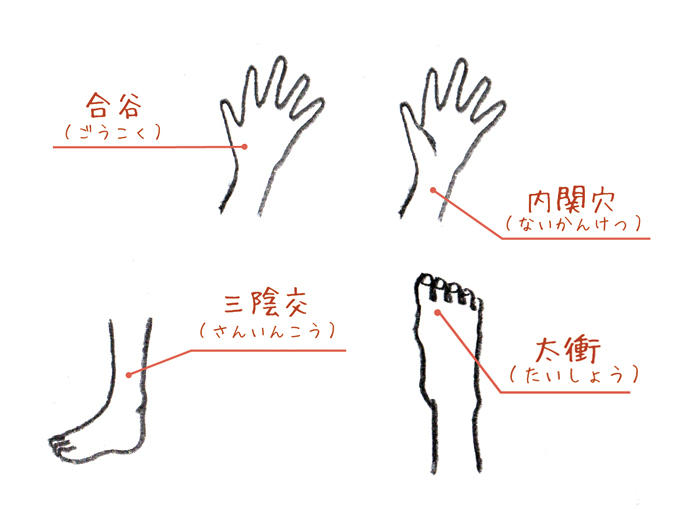

・毎日の入浴で身体を温め、血行促進を。心身のリフレッシュにも効果的です。【PMSの症状に効くツボ】

・合谷(ごうこく):手の甲、人差し指の骨のキワ

・内関穴(ないかんけつ):手首から肩に向かって6cmほど上の部分

・三陰交(さんいんこう):内くるぶし中心から指幅4本分上の骨の後ろ

・太衝(たいしょう):足の甲、親指と第二指の骨が接する付け根月刊誌『チャイナビュー』(イスクラ産業発行)より掲載

PMSの症状に効くツボ

関連記事

この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生

1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。

1979年、来日。

1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。

症状一覧

- よくあるお悩み症状

-

- 日常の疾患

- 春の症状

- 秋の症状

- 身体の不調から症状を探す

-

- こころ

- 全身

- 子ども

- その他

- 背中・腰

-

- 手・足

CHECK!

まずは、自分の体質タイプを

チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?

対策は人それぞれ異なります。

まずは中医学の視点から

あなたの体質タイプを知りましょう。

TYPEA

「元気不足」タイプ

気虚(ききょ)

エネルギーとなる気が不足しています。

疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?

TYPEB

「イライラ」タイプ

気滞(きたい)

気の巡りが滞っています。

イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?

TYPEC

「血液の不足」タイプ

血虚(けっきょ)

カラダの栄養となる血が不足。

冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?

TYPED

「血液ドロドロ」タイプ

瘀血(おけつ)

全身の血の巡りが滞った状態です。

目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?

TYPEE

「潤い不足」タイプ

陰虚(いんきょ)

カラダの潤いが不足しています。

のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?

TYPEF

「ため込み」タイプ

痰湿(たんしつ)

水分代謝が落ちた状態です。

太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?

ABOUT

中医学とは

こころとカラダのこと、

ちゃんと知りたい

中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)