漢方の知恵袋

春のストレスココロもカラダも元気に!春のストレス対策と改善方法

監修:菅沼 栄先生(中医学講師)

新たな生活に期待がふくらむ反面、春は環境の変化などからココロが不安定になりやすい季節。この時期は、ストレスによるダメージで体調を崩すことも多いです。

「肝」「脾胃」のケアで、ストレスに負けない体質に

check!タイプ別「ストレス」対策

ストレスに強い身体づくりのポイントは、「肝(かん)」(肝臓)と「脾胃(ひい)」(胃腸)を元気に保つこと。健やかな心身の基本となる「気」「血」を十分に養い、滞りなく体内を巡らせ、ストレス対応力を高めましょう。

1 不安・不眠になりやすい「血虚(けっきょ)」タイプ

- 気になる症状

精神力が弱い、不眠、不安、判断力が鈍い、顔色が白く艶がない、めまい、動悸、健忘、脱毛、白髪、薄毛、皮膚の乾燥、月経不順、便秘気味、舌の色が淡い

- 改善ポイント

- 「血(けつ)」には、身体の臓器や組織に栄養を与え、精神を安定させる働きがあります。体内に血が十分あれば、身体の栄養状態も良く、精神も安定した状態に。また、「肝」の働きも良くなるため、ストレスをスムーズに発散できます。反対に、食事の不摂生や加齢、月経などが原因で血が不足すると、精神力が弱くなり、肝の機能も低下してストレスを上手くコントロールできなくなってしまいます。日頃から不眠や不安感などに悩まされている人は、ストレスにも過敏に反応しやすいので要注意。

日頃から意識して、血をしっかり養うよう心がけましょう。 - 摂り入れたい食材

「血」を養う黒い食材を積極的に:

なつめ、クコの実、人参、ほうれん草、小松菜、黒ごま、黒砂糖、レバー、鶏肉、鮭、卵、落花生、竜眼肉、ぶどう、ひじき など

2 イライラ・憂うつの「気滞(きたい)」タイプ

- 気になる症状

憂うつ、イライラ、怒りっぽい、情緒不安定、情緒の状態によってストレスの影響が強くなる、胸が重い、胃もたれ、胃痛、排便不調(下痢や便秘)、月経不順、月経前の精神症状が重い

- 改善ポイント

- 「肝」はストレスをコントロールする反面、ストレスのダメージを受けやすい臓器。過剰なストレスを受けるとその機能が低下し、「気」の巡りが停滞してしまいます。体内の「気」(エネルギー)は、滞りなく動いて全身を巡っていることが大切です。そのため、気の流れが停滞すると、イライラや憂うつ、胃痛、胃もたれといった心身のさまざまな不調につながるのです。このタイプは、体調や情緒が安定していないと、ストレスの影響を強く受けてしまうことが特徴。香りの良いお茶でリラックスしたり、身体を動かしたり、日常生活の気配りでストレスをこまめに発散するよう心がけましょう。

- 摂り入れたい食材

香りの良いお茶や苦みのある食材を:

ちんぴ(乾燥したみかんの皮)、ハマナスの花、菊花、カモミール、ジャスミン、ミント、春菊、せり、竹の子、たらの芽、クレソン、ウコン など

3 元気が足りない「気虚(ききょ)」タイプ

- 気になる症状

気力がない、倦怠感が強い、元気がない、ストレスに弱い、息切れ、疲れやすい、食欲不振、冷え性、朝が起きにくい、朝からだるい、声が弱い、舌の色が淡く肥大気味

- 改善ポイント

- 体内の「気」は、心身の元気を保つエネルギー源。“臓器の働きをサポートする”、“身体を温める”、“病気を防ぐ”といった役割があり、気力や精神力の源でもあります。そのため、食事の不摂生や病気の消耗、胃腸不調などが原因で体内の気が不足すると、心身ともに元気のない状態に。結果、ストレスへの対応力も弱くなり、ダメージを受けやすくなってしまうのです。気は「脾胃」が消化吸収する栄養をから生み出されるため、気になる症状がある人は、まず脾胃の働きを良くする心がけを。しっかり食事を摂って気を十分に養い、ストレスに負けない、元気な身体をつくりましょう。

- 摂り入れたい食材

胃腸を元気にして「気」を養う:

豆腐、湯葉などの大豆製品、米、小麦、いんげん豆、豚肉、牛肉、羊肉、かぼちゃ、じゃがいも、山芋、くるみ、栗 など

point!暮らしのポイント

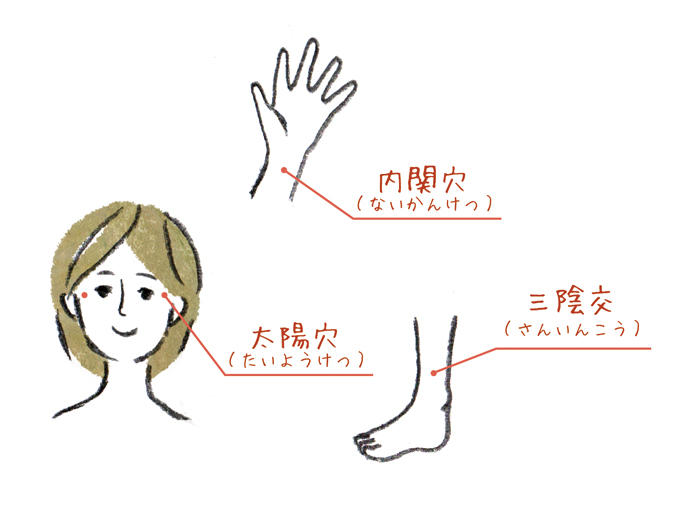

太陽穴(たいようけつ):目尻の近くのくぼみ。指をツボにあて、左右同時に押す。頭痛や眼精疲労を緩和します。

三陰交(さんいんこう):内くるぶしから膝に向かって指4本分置いたところの骨の後ろ。脚を掴むように指でツボを内側に入れ込む。肝の働きを高めます。月刊誌『チャイナビュー』(イスクラ産業発行)より掲載

ストレス対策のツボ

関連記事

この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生

1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。

1979年、来日。

1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。

症状一覧

- よくあるお悩み症状

-

- 日常の疾患

- 春の症状

- 秋の症状

- 身体の不調から症状を探す

-

- こころ

- 全身

- 子ども

- その他

- 背中・腰

-

- 手・足

CHECK!

まずは、自分の体質タイプを

チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?

対策は人それぞれ異なります。

まずは中医学の視点から

あなたの体質タイプを知りましょう。

TYPEA

「元気不足」タイプ

気虚(ききょ)

エネルギーとなる気が不足しています。

疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?

TYPEB

「イライラ」タイプ

気滞(きたい)

気の巡りが滞っています。

イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?

TYPEC

「血液の不足」タイプ

血虚(けっきょ)

カラダの栄養となる血が不足。

冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?

TYPED

「血液ドロドロ」タイプ

瘀血(おけつ)

全身の血の巡りが滞った状態です。

目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?

TYPEE

「潤い不足」タイプ

陰虚(いんきょ)

カラダの潤いが不足しています。

のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?

TYPEF

「ため込み」タイプ

痰湿(たんしつ)

水分代謝が落ちた状態です。

太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?

ABOUT

中医学とは

こころとカラダのこと、

ちゃんと知りたい

中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)