漢方の知恵袋

冬の痛み冬の痛みの原因と改善方法

監修:菅沼 栄先生(中医学講師)

冬の寒さが厳しくなると、身体の芯まで冷えこむ寒さに関節痛や腰痛、神経痛など痛みの症状が悪化しやすくなります。つらい痛みを少しでもやわらげて、寒い冬も元気に過ごしたいですよね。そこでこの記事では、中国の伝統医学である中医学をもとに、冬の痛みの対処法を分かりやすく説明します。

「冷え」と「滞り」を改善して、冬の痛みをやわらげる

こうした痛みの症状の中でも、寒い季節に特に多くみられるのが「関節痛」「神経痛」「腰痛」「筋肉痛」といったトラブルです。身体を動かすと襲ってくる痛みに、毎年、冬になるとつらい思いをしている人も多いのではないでしょうか。

さらに、日ごろの生活習慣や食の工夫で“冷えない身体づくり”を心がけ、根本的な体質改善で痛みを予防をしましょう。

check!気になる症状でチェック!「冬の痛み」対処法

冬の痛み対策の基本は、身体の冷えで滞った「気・血・水」の流れをスムーズにすること。常に保温を心がけ、体内の代謝をアップしましょう。

1 初期に多い「冷え」タイプ

- 気になる症状

寒くなると関節・筋肉・神経などが痛む、関節の動きが悪い、関節がこわばる・腫れる、足腰が重い・だるい、舌の苔が白い

- 改善ポイント

- 【「寒邪」、「湿邪」が入り込み、気・血・水の流れが滞る】痛みの原因を中医学では「不通則痛」(流れが悪いと痛みが発生する)と考えます。

冬は自然界の邪気「寒邪(かんじゃ)」が侵入しやすくなりますが、寒邪によって「気・血・水」の流れが滞ることで痛みが発生するのです。また、急な冷えで筋肉が収縮すると、関節の動きが悪くなることもあります。もう一つ、雨や雪の日には「湿邪(しつじゃ)」にも注意が必要です。湿邪が寒邪と一緒に体内に入ると水分の流れがさらに悪化。水分の停滞によって関節がこわばったり、重だるいような痛みがみられます。対策のポイントは、寒さや湿気の侵入を防ぐこと。常に身体を温めて代謝を良くしましょう。このタイプは初期の症状で改善もしやすいので、こまめな対策で冬を快適に過ごしましょう。 - 摂り入れたい食材

邪気を発散する食材や水はけを良くする食材を:

葛、しょうが、ねぎ、ニンニク、フェンネル、山椒の実、ハト麦、ザーサイ、うど など

葛湯や香辛料入りの鍋や煮込み料理もオススメです。

2 慢性的な痛み「瘀血(おけつ)」タイプ

- 気になる症状

いつも同じところが痛む、刺すような強い痛みがある、温めると痛みが和らぐ、生理痛がひどい、舌の色が暗く紫色の点が見られる

- 改善ポイント

- 【慢性化によって血の流れが滞る】冷えや湿気で気血の流れが悪くなり、これが長く続くと血の滞り「瘀血(おけつ)」を招きます。血の流れが悪くなると、痛みの症状が強くなり、刺すような痛みが現れます。症状が慢性化している場合が多いので、食や身体の養生で、とにかく日ごろから血行を良くするよう心がけることが大切です。

もともと血行の悪い人は特に寒邪や湿邪の影響を受けやすいので、冬だけでなく、一年を通じて血行を改善するよう注意してください。 - 摂り入れたい食材

身体を温め、血行を良くする効果のある食材を:

紅花(こうか)、よもぎ、サフラン、たまねぎ、シナモン、ウコン など

焼酎・木瓜酒(ぼけしゅ)などの酒、田七人参茶(でんしちにんじんちゃ) などもオススメです。

3 予防が肝心!「腎陽不足」タイプ

- 気になる症状

手足や腰の冷え、慢性の関節痛、足腰の衰え、夜間の頻尿、めまい、耳鳴り、物忘れ、舌の色が薄い

- 改善ポイント

- 【身体をあたためるエネルギーの源「腎」の「陽気」が不足する】身体は陽気によって温められています。それをつくり出すのは腎の働きです。「寒邪(かんじゃ)」や「湿邪(しつじゃ)」の侵入は体内の陽気を傷つけ、それにより身体が冷え、血液が滞ってしまいます。

もともと腎が弱く冷え性の人や、高齢の人は冬場は特に注意し、日頃から腎を強化しましょう。腎の陽気は食事で補うことができます。水分の摂り過ぎに注意し、生野菜や冷えた飲料は控えめに。

- 摂り入れたい食材

体内の陽気の源「腎の陽気」を補う:

くるみ、松の実、山芋、海老、ニラ、そら豆、黒豆 など

鶏湯(スープ)、テールスープがオススメです。

point!毎日の「冷え予防」で痛みをやわらげる

つらい痛みを改善するためには、日ごろの生活習慣を見直すことも大切です。適度な運動や毎日の入浴など、患部の保温、冷え予防の習慣をしっかり身につけて、寒さに負けない身体づくりを目指しましょう。

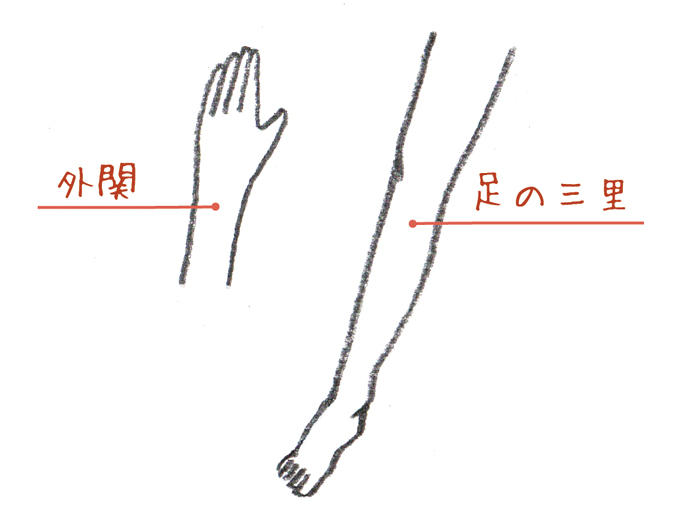

お灸をすると効果的です。

足の三里(あしのさんり):膝頭の外側の下にできるくぼみから指4本下月刊誌『チャイナビュー』(イスクラ産業発行)より掲載

冷え予防おすすめのツボ

関連記事

この記事を監修された先生

中医学講師/菅沼 栄先生

1975年、中国北京中医薬大学卒業。同大学附属病院に勤務。

1979年、来日。

1980年、神奈川県衛生部勤務。中医学に関する翻訳・通訳を担当。 1982年から、中医学講師として活動。各地の中医薬研究会などで薬局・薬店を対象とした講義を担当し、中医学の普及に務めている。主な著書に『いかに弁証論治するか』『いかに弁証論治するか・続篇』『漢方方剤ハンドブック』(東洋学術出版)、『東洋医学がやさしく教える食養生』(PHP出版)、『入門・実践 温病学』(源草社)など。

症状一覧

- よくあるお悩み症状

-

- 日常の疾患

- 春の症状

- 秋の症状

- 身体の不調から症状を探す

-

- こころ

- 全身

- 子ども

- その他

- 背中・腰

-

- 手・足

CHECK!

まずは、自分の体質タイプを

チェックしよう!あなたの体質はどのタイプ?

対策は人それぞれ異なります。

まずは中医学の視点から

あなたの体質タイプを知りましょう。

TYPEA

「元気不足」タイプ

気虚(ききょ)

エネルギーとなる気が不足しています。

疲れやすくカラダがだるい、やる気が出ない、かぜをひきやすいなど、思い当たりませんか?

TYPEB

「イライラ」タイプ

気滞(きたい)

気の巡りが滞っています。

イライラして怒りっぽい、生理不順、お腹が張ってガスがでるなど、思い当たりませんか?

TYPEC

「血液の不足」タイプ

血虚(けっきょ)

カラダの栄養となる血が不足。

冷えやめまい、立ちくらみ、抜け毛、爪が割れやすいなどの悩みはありませんか?

TYPED

「血液ドロドロ」タイプ

瘀血(おけつ)

全身の血の巡りが滞った状態です。

目の下のクマ、シミ、頭痛、がんこな肩こり、つらい生理痛で悩んでいませんか?

TYPEE

「潤い不足」タイプ

陰虚(いんきょ)

カラダの潤いが不足しています。

のぼせ、ほてり、寝汗、肌の乾燥やかゆみ、経血量が少ないなど、気になりませんか?

TYPEF

「ため込み」タイプ

痰湿(たんしつ)

水分代謝が落ちた状態です。

太りやすい、むくみ、ニキビ、一日中眠気が取れないなどで悩んでいませんか?

ABOUT

中医学とは

こころとカラダのこと、

ちゃんと知りたい

中医学はあなたの体調・体質に合わせて、つらい症状に対処し、元気とキレイを提案します。私たちは日々様々なストレスにさらされ、気づかないうちにこころもカラダも疲れています。病気ではないけれどなんとなく調子が悪い、改善されない不調がある。そんな方に、中医学の考え方をご紹介します。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)