体質の種類を知ろう

体質をチェックして、

自分に合った食事、生活習慣、心のもちかたを知りましょう。

1自分の体質を知ろう

健康法はいろいろありますが、

自分に合っていますか?

体質が違えば対処法も異なります。

中医学からみた自分の体質を知りましょう。

人にはそれぞれ親から引き継いだ体質がある一方で、環境や生活習慣などにより、その体質が変わることもあります。

人は自然界の一部であると考える中医学では「陰陽五行学説」などにのっとり、体の状態(五臓、気・血・津液など)を四診(望診・聞診・問診・切診)を用いて診断し対処法を考えていきます。同じ病名でも原因が違えば、治療法も異なります。これを「同病異治」(どうびょういち)といいます。

反対に病名は異なっていても、同じ対処法を用いることもあります。これを「異病同治」(いびょうどうち)といいます。体質を知り、自分に合った改善法を取り入れて、日々元気に過ごしましょう。

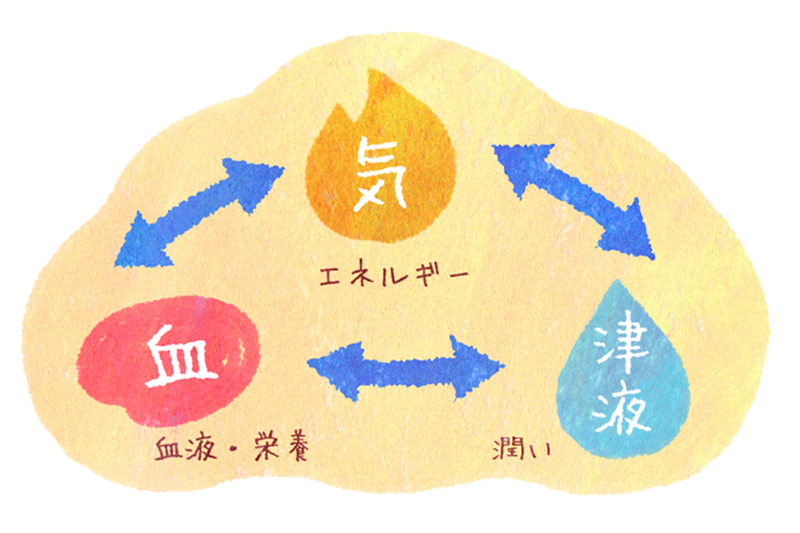

2カラダをつくる3つの要素

中医学では体は「気・血・津液」の

3つの要素で構成されていると考えます。

「気・血・津液」は体を構成する物質と中医学では考えます。

「気(き)」とは体の動きや機能をささえるエネルギーの源で、体を動かしたり、温めたり、体の抵抗力に関係しています。

「血(けつ)」とは全身を巡り体に栄養と潤いを与えます。また精神を安定させる働きもあります。

「津液(しんえき)」とは血液以外の水分、汗、涙、リンパなどの体液の事で、水分代謝に関係しています。

気・血・津液に過不足がなく、滞りなく体内を巡っていることで健康な状態が保たれます。

中医学をもっと詳しく知りたいという方は、こちらでご紹介しています!

中医学をもっと詳しく知りたいという方は、こちらでご紹介しています!

3体質の種類

気・血・津液のバランスからわかる

6タイプの体質について知りましょう。

ここでは代表的な6タイプの体質を紹介します。複数の体質を併せ持つこともありますので、気になる症状があれば、該当するタイプの体質もチェックしてみましょう。

「気」の不調

元気、活気、気力など「気」という言葉は日常的に使われますが、中医学でいう気とは体内の器官の働きを正常にたもち、新陳代謝を促し、血液や体液を生じ巡らせ、体温を一定に保つといった役割を持っています。病にたいしての抵抗力ともなります。

気の不足している気虚の状態です

体のエネルギーとなる気が不足すると、だるさや疲れを感じやすくなります。また、体を温めることができず冷えを感じることも。花粉症などアレルギー体質や、かぜをひきやすい方、季節の変わり目に体調を崩しやすい方、寒暖差に弱い方が多いようです。

主な症状

●疲れやすい、体がだるい ●かぜをひきやすい ●息切れしやすい ●下痢しやすい ●食が細く、胃もたれしやすい ●声がか細く、大きな声が出ない ●アレルギー体質 ●生理中にだるさがひどくなる ●やる気が出ない

気が滞っている気滞の状態です

気の巡りが停滞すると、イライラや不安、精神的な落ち込みなどといった症状が現れやすくなります。胸や脇、お腹が張って苦しい、ゲップやガスが多いなども気滞の特徴的な症状です。女性の場合、排卵期や生理前は特に気が滞りやすい傾向にあります。

主な症状

●よくため息をつく ●のどにものが詰まったような感じがする ●イライラして、怒りっぽい ●不安や憂鬱感がある ●ゲップやガスが多い ●便秘と下痢を繰り返す●生理不順 ●PMS(月経前症候群)がある

「血」の不調

「血(けつ)」は体内を巡り、各器官や組織に栄養や潤いを与え、代謝産物を回収する役割を担っています。体をあたため、精神を安定させる役割もあります。

血が不足している血虚の状態です

心と体に栄養を与える血が不足すると、顔色が悪い、肌や髪の乾燥、眠りが浅い、不安感が強くなるなどの症状が現れます。女性は月経や妊娠、出産で血を消耗するため血虚になりやすい傾向があります。目の酷使や少食、偏食傾向の方も注意が必要です。

主な症状

●抜け毛、薄毛、白髪が多い ●目が疲れやすい ●皮膚がカサカサしてツヤがない ●爪が白っぽく、薄くて割れやすい ●顔色が白く、ツヤが無い ●めまい、立ちくらみがする ●眠りが浅い、夢をよく見る ●物忘れが多い ●生理が遅れがち

血の巡りが悪い瘀血の状態です

血の巡りが悪くなると、老廃物が溜まりやすくなり、循環器トラブルにつながることがあります。頭痛、生理痛など痛みの症状の他、ポリープや腫瘤(しゅりゅう)の原因となることも。冷えやストレスが多い方、運動不足の方は瘀血になりやすい傾向があります。

主な症状

●シミが多い、唇の色が暗い ●頭痛、肩こりがある ●動悸や不整脈がある ●下肢の静脈瘤がある ●皮膚の毛細血管が浮き出ている ●血圧、血糖値の異常 ●生理痛がきつい、経血に塊が混じる ●目の下にクマがある

「津液」の不調

「津液(しんえき)」は血液以外の体液、リンパ液や唾液、汗、涙、尿など、生命活動に必要な水分すべてを指します。皮膚や髪など全身に潤いをあたえ、涙や唾液などで粘膜を潤します。

潤いが不足している陰虚の状態です

体に必要な潤いが不足すると、体内の熱を冷ますことができなくなり、のぼせやほてり、微熱などの症状が出やすくなります。便秘や肌の乾燥などの症状がでることも。潤いは加齢とともに不足していきますが、睡眠不足や慢性病が原因となることもあります。

主な症状

●目が乾きやすい ●肌がカサカサする、かゆみがある ●便がコロコロしている、硬くて出にくい ●寝汗をよくかく ●のぼせ、ほてりがある ●のどが渇きやすく、冷たいものが飲みたくなる ●生理の周期が短い

ため込みすぎの痰湿の状態です

水分代謝がうまくいかず、余分な水分や脂肪がたまっている状態です。吹き出物や痰、軟便や下痢、水っぽいオリモノなどは、体が余分なものを外に排泄しようとして現れる症状です。甘いものや脂っこいものが好きな方や運動不足の方に多い傾向があります。

主な症状

●口がネバネバし、舌の表面に苔がべったりついている ●むくみやすい ●太っている(水太り) ●軟便、下痢をしやすい ●血中コレステロール、中性脂肪が高い ●雨の日に体調が悪い ●体が重だるい ●水っぽいオリモノが多い ●一日中眠気が取れない

4体質チェック

今の体質の状態は?

体質をチェックしてみましょう。

36の項目について、あてはまる症状をチェックすると、体質がわかります。体質は年齢、環境や季節、生活習慣によって変化するため、体調に変化があった時などもチェックしてみましょう。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)