監修:楊 紅娜(中医学講師)

こんにちは。中医薬大学で修士号を取得し、中国で10年間精神科臨床医としての経験を積んだ楊紅娜です。

5月に入ると立夏を迎え、いよいよ夏の始まりです。青い空とキラキラの太陽に、なんだか気持ちも元気になりますね。一方、この時期は春の環境変化などを乗り切り、気付かぬうちに疲れが溜まっていることも。油断をするとこころの不調を招いてしまうことも多いので、日々のケアをしっかり意識して、夏本番を元気に過ごしましょう。

夏のケアは「陽気」に注目!

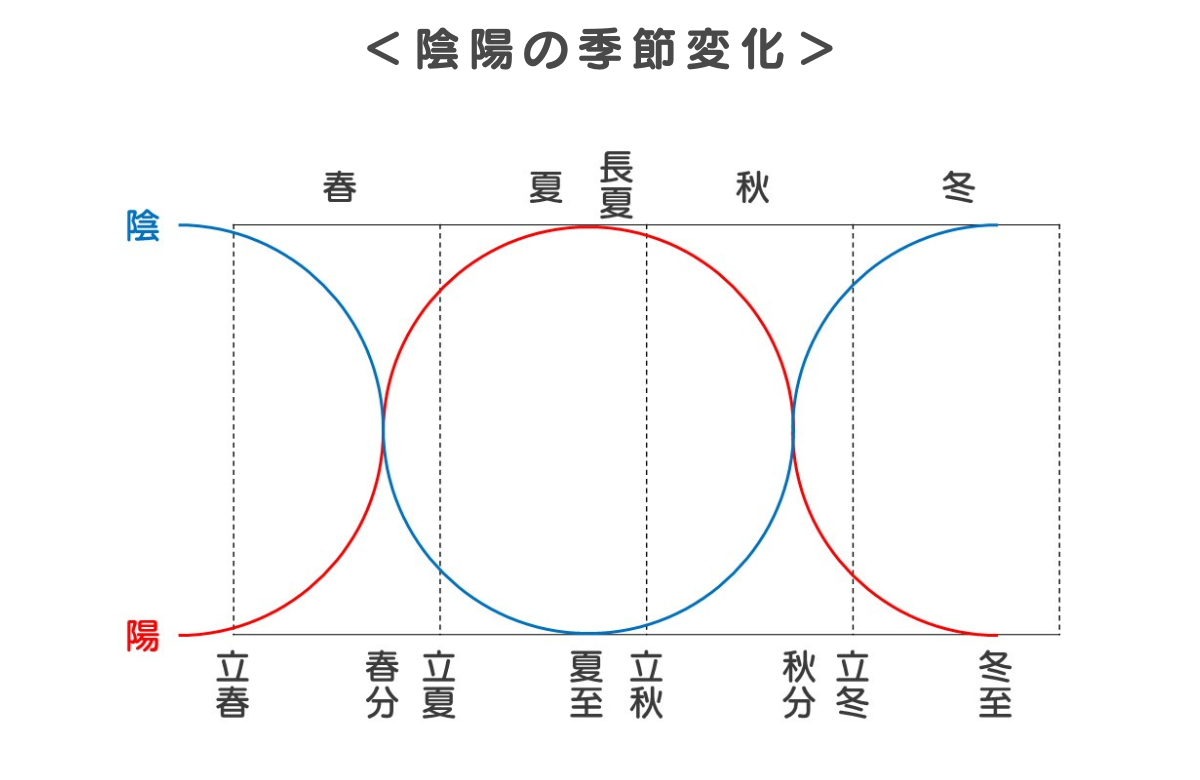

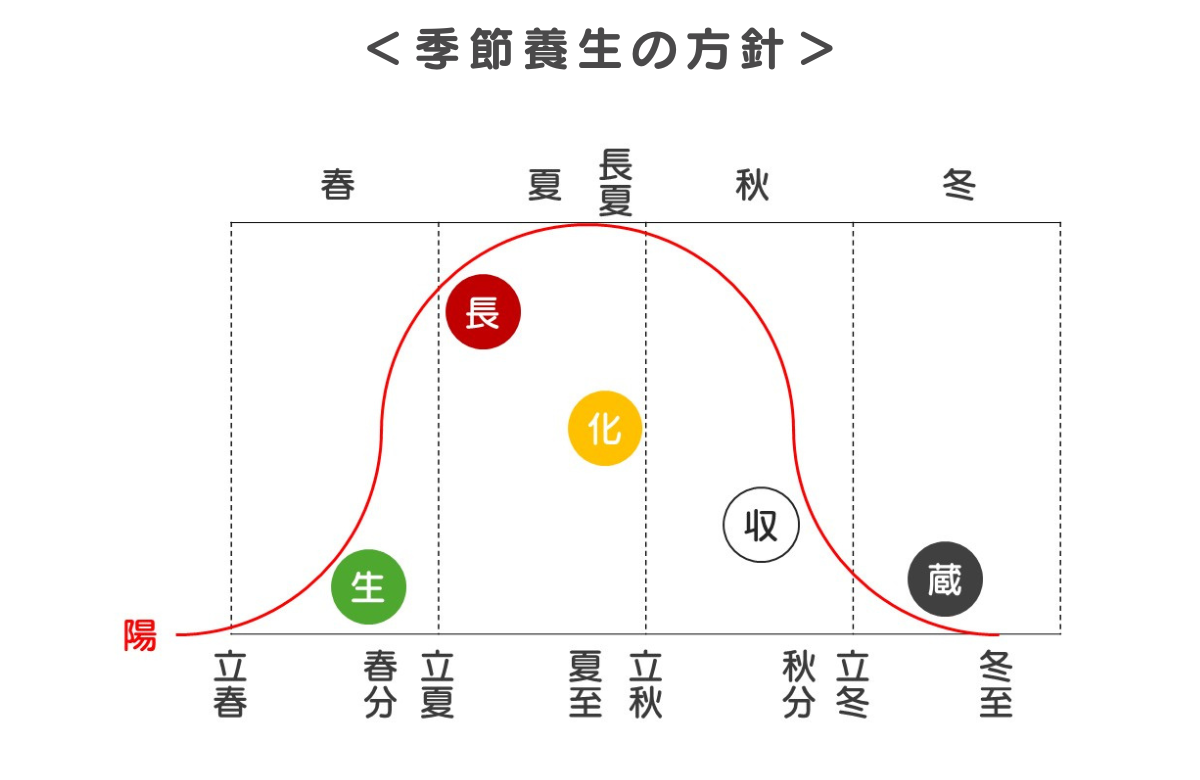

中医学の基本となる「陰陽説」(自然界の全てのものを陰・陽で捉える考え方)では、夏はそのイメージの通り「陽」にあたる季節。春からだんだんと活発になる陽気が、夏になるとピークを迎えます。

健やかな心身を保つためには、こうした自然界の変化と調和することが大切。そのため、夏は体内の「陽気」を養うことポイントで、『黄帝内経』ではセルフケアについて次のようにアドバイスしています。

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

夏の3か月を「蕃秀(ばんしゅう)※」という。天地の陰陽が盛んに交流し、草木が成長して花咲き、実を結ぶ。夜は遅く寝て、朝は早く起きる。陽光を厭わず、怒らず、花のように満ち溢れ、陽気を自然に分散させ、外に出る。これは、夏に応じた養長の道である。こうした養生を怠ると「心(しん)」が傷つき、秋に病気にかかりやすくなり、冬にはさらに悪化する。

※万物が成長し美しく栄えること

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

覚えておきたいのは青線部分で、以下の通り。

・朝は日の出を意識して早起きを。寝るのは少し遅めでOK。

・太陽の光や暑さを嫌がらず、積極的に外に出る。

・なるべく怒らず、明るく過ごす。

・体を動かして、陽気を自然に発散させる。

こうした心がけが夏の健康維持につながるので、ぜひ意識して過ごしてみてください。

☆“自然との調和”については、Vol.27「“気持ちも明るく、軽やかに” 春のメンタルケア~基礎編~」で詳しく紹介しています。

怒らない。イライラしない。涼しい気持ちで「心」を守る

夏は、五臓の「心(しん)」が影響を受けやすい季節。暑さで熱がこもったり、汗のかき過ぎでドロドロ血やエネルギー不足(気の流失)を招いたりすることで、心に負担がかかりやすくなります。

一方、心は精神をコントロールする臓腑でもあり、こころの状態と密接に関わっています。そのため、夏の暑さで心がダメージを受けると、精神状態にも影響してメンタル不調が起こりやすくなるのです。

夏に起こりやすいのは…

□ 不眠(眠れない、眠りが浅い)

□ 不安感、焦燥感

□ イライラ

□ 疲労感

□ 動悸

□ 食欲不振 など

こうした不調を予防するためにも、夏は「心」の働きを守ることを心がけて。心は喜びの感情と関わりが深いため、精神面では“明るく、気持ちよく”を意識して過ごすことがポイント。また、体を積極的に動かして、活発な陽気を発散させることも大切です。

<夏の心を守る>

メンタルケア

・暑いとイライラしがちですが、怒らず、心を広く。涼やかな気持ちを心がけて。

・明るく笑い、楽観的に。

・“動いて発散”を意識して、気持ちをすっきり気持ちよく。

・夏は気持ちを外に向けて。いろいろなことに興味を保ち、外向的に過ごしましょう。

体のケア

・夏は自然の暑さに応じて心の陽気を高めて。積極的に外へ出て体を動かし、陽気を高めると同時にすっきり発散させましょう。高まった陽気をうまく発散できないと、体に熱がこもりやすくなり、暑さによってイライラしたり、不眠になったりすることがあります。

・体を冷やし過ぎないように、体内の熱を冷まして。

・老廃物(痰湿、瘀血)を取り除き、体内環境をすっきり保って。適度な発汗、排尿を心がけましょう。

睡眠、食事、運動。夏の上手な暮らし方

[ 睡眠 ]遅寝・早起き

夏は夜が短い季節。夏至と冬至を比べると約5時間も夜が短いので、自然に合わせて睡眠も少し短め(遅寝・早起き)でOKです。「子午流注」(各臓腑が活発に働く時間を表したもの)で考えると、子時(23:00〜1:00)には熟睡を。また、「心」を整える午時(11:00〜13:00)にちょっと昼寝をするのもおすすめです。

☆「子午流注」について詳しくは、よくわかる中医学vol.23-時間を活用したセルフケア「子午流注」-をご参照ください。

[ 食事 ]基本は“あっさり消化しやすい”ものを

暑さで食欲が落ちやすいので、胃腸にやさしい“あっさりとした消化のいい食事”を心がけて。冷たいものの取り過ぎは、陽気を傷つけるのでNGです。

また、夏は心の働きが活発になる分、相克(相手を抑える)関係にある「肺」をいたわることも大切。特に不調がなく元気なときは、“苦味(心を養う)を控え、辛味(肺を整える)を増やす”ことを意識してみてください。不眠や不安感(心が弱い)、多量の発汗といった不調があるときは、下記を参考に。

● 心が弱いとき:苦味(熱を冷まし、心を養う)の食材を

苦瓜、クレソン、たけのこ、コーヒー など

● 汗が多いとき:酸味(汗を抑え、潤いを生む)の食材を

梅、レモン、山楂子、キウイフルーツ など

[ 運動 ]激しい運動はNG。熱中症にも気をつけて

太陽の光を浴び、自然の陽気を受けながらたくさん体を動かして。ただし、熱中症の危険もあるので激しい運動は避けて。最も蒸し暑いとされる「三伏天」の時期は、特に体調を崩しやすいので注意しましょう。

<2025日年の三伏は…>

初伏:7月20日~29日

中伏:7月30日~8月8日

末伏:8月9日~18日

[ 服装 ]ゆったり、通気性の良いものを

汗をかく時期なので、ゆったりとした通気性の良い服装を心がけて。素材は、リネンやシルクなど肌にやさしいものがおすすめです。また、暑さで薄着になりがちですが、クーラーなどで体が冷え過ぎないよう注意しましょう。

この記事を監修された先生

中医学講師楊 紅娜

楊紅娜(よう こうな)中医学講師。 登録販売者。鍼灸師。 2006年遼寧中医薬大学修士号取得。 2006年~2016年、大連市にて精神科臨床医として10年間勤務。 「中国摂食障害の防治指南」の編集委員担当。 2016年来日。日本にて登録販売者、鍼灸師取得。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)