監修:楊 敏 先生(中医学講師)

こんにちは。中医学講師の楊敏です。

体型の悩みは、年齢や性別を問わず多くの人が抱えるもの。なんとか痩せたい!とダイエットに励む人がいる一方、食べているのに痩せていて、“なかなか太れない”と悩んでいる人も少なくありません。痩せすぎの体型は、免疫力の低下や慢性疲労といったさまざまな不調につながることもあるので、自分の体質に合ったケアで、内側から元気な体を目指していきましょう。健康的に体重を増やすためのヒントを、中医学の視点からお伝えします。

痩せすぎ体型には健康リスクも

太っているか、痩せているか。その基準は身長によって変わるため、一般には「BMI」という指標を目安とします。まずは自分が痩せすぎの体型なのか、あらためて確認してみましょう。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

・BMI「18.5未満」は低体重(痩せすぎ)

・普通体重はBMI「18.5~25未満」

(※日本肥満学会「肥満度分類」より)

ほっそりとした体型はキレイの基準にされがちですが、痩せすぎの状態は健康リスクにもつながります。免疫力の低下、貧血、慢性疲労、骨粗しょう症、無月経といった不調を招きやすくなるので、気になる症状がある場合はなるべく放置をせず、体重を増やすよう意識してみましょう。

太れない原因と考えられるのは、遺伝、食生活(栄養の偏り、早食いなど)、無理なダイエット、ストレス、運動不足(筋肉の減少)など。また、痩せすぎには心身の病気が隠れていることもあるので、不調が続く場合は医師の診察を受けることも大切です。

「脾胃虚弱」「陰虚内熱」で太れない体質に

特に病気などがない場合、中医学では“太れない”原因は遺伝や体質にあると考えます。痩せていても元気に活動できている人は、遺伝などによる痩せ体質。しっかり食べて不調もないようであれば、体重が増えなくても特に問題はありません。反対に、体調が優れず元気がなくて、食べても痩せたまま、という場合は体質に原因があると捉えます。

太れない要因となるのは、主に「脾胃(胃腸)の虚弱」と「陰虚内熱」の体質。胃腸が弱いと消化機能が低下し、栄養を十分に吸収することができません。その結果、がんばって食べても体重が増えにくくなってしまうのです。

一方、陰虚内熱は、体内の「陰液」(血や津液などの潤い成分)が不足して熱がこもっている状態。熱によって新陳代謝が活発になり、栄養物質を過剰に消耗してしまうため、体重が増えにくくなります。陰虚の主な症状や原因は次の通り。気になる症状があれば積極的にケアをして、太りにくい体質を改善していきましょう。

<陰虚内熱の主な症状>

・手足のほてり、のぼせ(特に夜間)

・夕方から微熱が出やすい

・寝汗をかく

・夜にほてって眠りにくい、夢が多い、睡眠が浅い

・耳鳴り

・口やのどの乾燥(特に夜間)。ただし、水分をたくさん摂りたくはならない

・目の乾燥、かすみ目

・食べても痩せている

・空咳が続く

・舌が紅い、裂紋が多い、舌苔が少ない

<陰虚内熱の主な原因>

・遺伝

・慢性疾患、長期間のストレスなどによる陰液の消耗

・偏食、無理なダイエットなどによる陰液の生成不足(栄養不足)

・過労、睡眠不足、過度な性生活による陰液の消耗

・辛いものの摂りすぎによる陰液の消耗

☆「脾胃の虚弱」体質の養生法については、下記「あわせて読みたい」の記事をチェックしてみてください。

脾胃をいたわり、潤いを養う。食養生で健やか体型に

太りにくいと感じている人は、まず栄養をしっかり吸収できるよう脾胃の働きを整えることが大切。合わせて体内の潤いを養うよう心がけ、陰虚内熱の状態を改善していきましょう。また、ストレスを発散させて「気」(エネルギー)を巡らせ、過剰な熱が生じないようにすることもポイントです。

<おすすめ食材>

● 脾胃を整え、潤いを養う(健脾益気滋陰)

長芋、自然薯、さつまいも、れんこん、オクラ、トマト、豆乳、牛乳、豆腐、豚肉、卵、たい、すずき、黒豆、梨、メロン、白きくらげ、白ごま、松の実、栗、杏、なつめ、クコの実 など

● ストレスを発散させ、気を巡らせる(疏肝理気)

春菊、三つ葉、パクチー、セロリ、ピーマン、いか、たこ、はまぐり、牡蠣、あさり、みかん、オレンジ、グレープフルーツ、ミント、ローズ、菊花 など

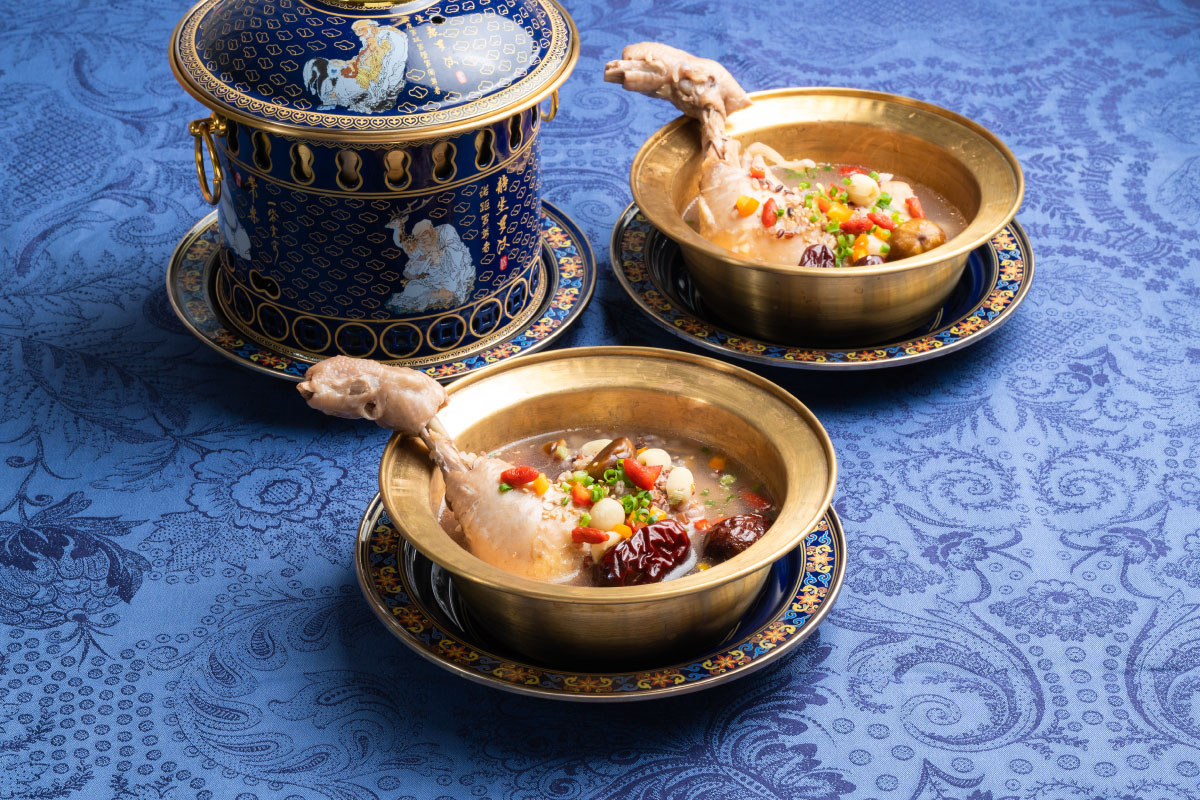

〜おすすめ料理〜

・さつまいも、黒豆、ひじき、れんこんの炊き込みご飯

・肉じゃが 菊花添え

・みかん大福

暮らしのケア

・食べ過ぎ飲み過ぎ、辛いものなどを避け、胃腸にやさしい食生活を。食後の胃もたれ、下痢などは、胃腸に負担がかかっているサインなので気をつけて。

・食事は消化がよく栄養のあるものを意識して。栄養バランスを整えることも大切です。

・夜は体内の「陰」を養う時間。夜ふかしをすると陰の消耗につながるので、早寝早起きで規則正しい生活を心がけましょう。

・過労、過度な性生活を避けて。全身の陰の源となる「腎陰」の消耗につながります。

・日々のストレスはこまめに発散を。過剰なストレスが溜まると気の停滞を招き、体内に熱を生じます。

・適度な運動で、血流改善、筋肉量アップを。ただし、過度な運動は陰の消耗につながるので“ほどほど”が肝心です。

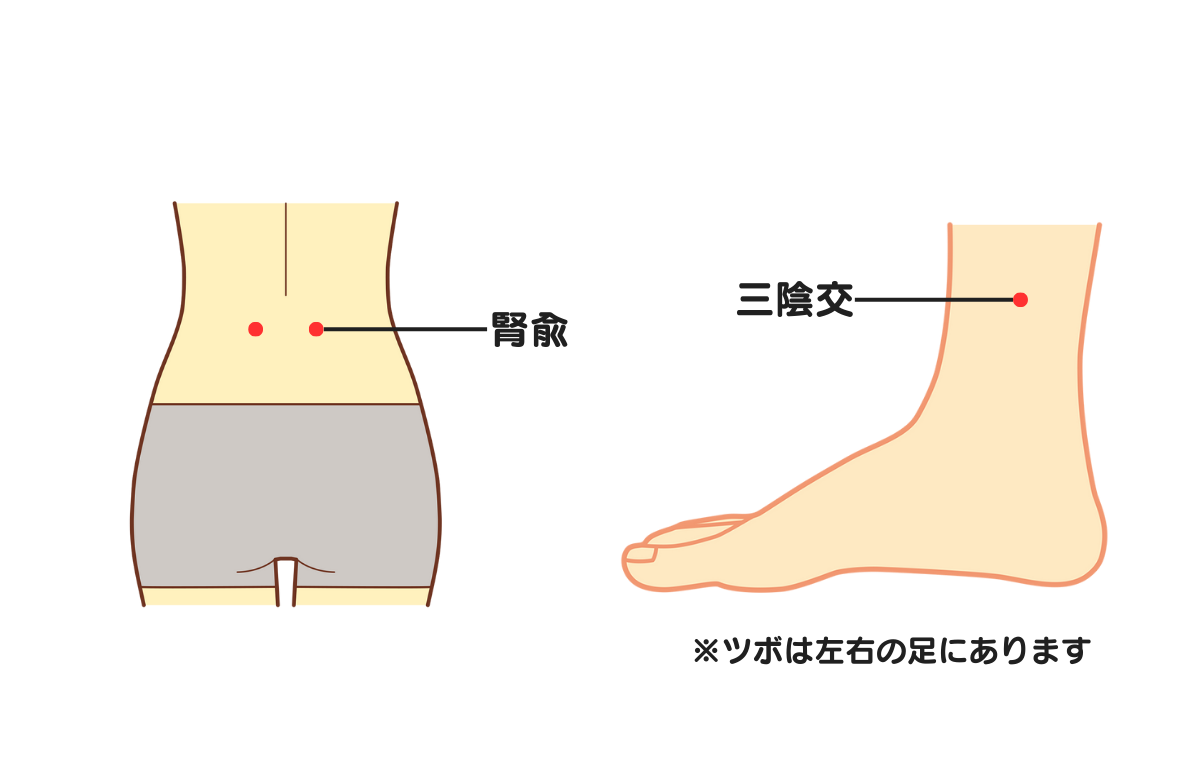

<潤い対策のツボ>

● 腎兪(じんゆ):ウエスト位置、背骨から指2本分外側

● 三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上の骨の後ろ

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)