監修:楊 紅娜(中医学講師)

こんにちは。中医薬大学で修士号を取得し、中国で10年間精神科臨床医としての経験を積んだ楊紅娜です。

ぽかぽか陽気と晴れた空に、なんだか気分も明るくなる季節。ところが、体質によっては、この時期にメンタルの不調を起こしてしまうことが少なくありません。気をつけたいのは、ストレスのダメージを受けやすい「気滞」の体質。放っておくとイライラや気分の落ち込みを招きやすいので、日々のケアで気の巡りのよい体質づくりを心がけましょう。

メンタル不調を起こしやすい「気滞」の体質

中医学では、体質を9つのタイプに分けて考えます。気(エネルギー)・血・津液(水分)のバランスがとれた健康な状態は「平和」体質。それ以外は、気・血・津液のバランスが乱れ、体になにかしらの不調がある体質です。

<9つの体質>

① 平和タイプ:健康

② 陽虚タイプ:陽気の不足

③ 陰虚タイプ:潤い不足

④ 気滞タイプ:気の停滞

⑤ 痰湿タイプ:痰湿の停滞

⑥ 湿熱タイプ:湿熱の停滞

⑦ 瘀血タイプ:血行不良

⑧ 気虚タイプ:気の不足

⑨ 特稟タイプ:アレルギー体質

中でもメンタルの不調を起こしやすいのは、「気滞」の体質。気の巡りが停滞することで、過剰な熱がこもってライラしたり、気分がふさいで抑うつ状態を招いたりします。

春に気の巡りが停滞しやすい原因とは?

体内の気をスムーズに巡らせる働き(疏泄作用)は、五臓の「肝」が担っています。また、ストレスを発散させ、情緒をコントロールするのも肝の働きです。そのため、肝が健やかに働いていれば気はスムーズに巡り、情緒も安定した状態に。反対に、肝の働きが弱いと気の巡りが滞り、情緒も不安定になります。

中医学では、こうした肝の機能は春に低下しやすいと考えます。春は気候や環境の変化が影響し、ストレスを感じやすい時期。そのため、過剰になったストレスを肝が処理しきれず、ダメージを受けてしまうのです。結果、肝の機能が落ちて気の巡りが停滞し、こころと体にさまざまな不調が起こるようになります。

<気滞の主な症状>

精神症状:

イライラ、怒りっぽい、情緒不安定、気分の落ち込み、抑うつ、傷つきやすい、敏感、繊細、疑い深い、メンタル不調が長く続く、内向的、ため息が多い

体の症状:

胸部の張り・痛み、腹部の膨満感、月経前の乳房の張り・痛み、月経不順、睡眠が浅い、食欲不振、便秘気味、痩せ気味、虚弱体質

気の停滞はストレスが大きな要因となりますが、両親の体質(先天的要因)、幼少期の経験や成育環境(家族の喪失、両親の不仲、いじめなど)が影響していることも。もともと気の巡りが滞りがちな人は春に悪化することも多いので、あてはまる症状があれば積極的にケアしていきましょう。

気を巡らせてこころ軽やか! 〜気滞体質の改善法〜

【 メンタル 】ちょっと鈍感なくらいでちょうどいい

気滞タイプの人は細かなことに気が付き、繊細になりやすい面があります。その分、小さなことに傷ついたり、ストレスを感じたりすることが多いので、“おおらかに、寛容に”を意識して過ごしてみて。少し鈍感になるくらいが、こころにとってはやさしく、ちょうどいいのかもしれません。

<おすすめケア>

・怒っても悲しんでも、自分ではどうにもならないことは多いもの。あるがまま、すべてを寛容に受け入れ、こころを穏やかに保ちましょう(孫思邈の教えも参考に)。

・明るいストーリーの映画や本などを楽しみ、気持ちをポジティブに。

・ポップな明るい音楽を聴き、沈みがちな気分を上げて。

・晴れた日は外に出て、自然を楽しんで。家にこもっていると気持ちも塞ぎがちになります。

・好きなことを楽しんでストレス解消を。意識を楽しいことに集中すれば、ネガティブな気持ちは自然と薄れます。

【 運動 】体を動かせば、気も動きます

気持ちが塞ぐと動くのもおっくうになりがちですが、じっとしていると気の流れも滞ったまま。家の中でもストレッチをしたり掃除をしたり、なるべく意識して体を動かしましょう。運動は“無理なく続けられる”ことが大切です。自分の体力に応じた運動プランを立て、のびのび気持ちよく体を動かして。

【 睡眠 】23:00〜3:00は肝胆を整える時間

中医学では、23:00〜1:00は「胆(※)」、1:00〜3:00は「肝」を整える時間とされています。気滞タイプの人はなるべく23:00前の就寝を心がけ、肝胆の働きを守りましょう。十分に睡眠をとることで脳がリフレッシュされ、こころの疲労回復やストレス解消にもつながります。

※胆(たん):肝の働きと密接に関わり、協調して働く臓腑

【 食事 】温かいもの、香りのいいものを

冷えると血行が悪くなることはよく知られていますが、気の巡りも同様です。体が冷えると流れが滞ってしまうので、飲食はなるべく“温かいもの”を意識しましょう。気温が上がるとつい冷たいものに手が伸びてしまうので、春夏の時期は特に気をつけて。

<おすすめ食材>

温性の食材、香りのいい食材(ストレス発散)を積極的に

小麦、ゆり根、金柑、玫瑰花、仏手柑、大根、パクチー、玉ねぎ、ねぎ、にんにく、しょうが

〜薬膳〜

ゆり根粥、玫瑰花茶、金柑と山楂子のお茶

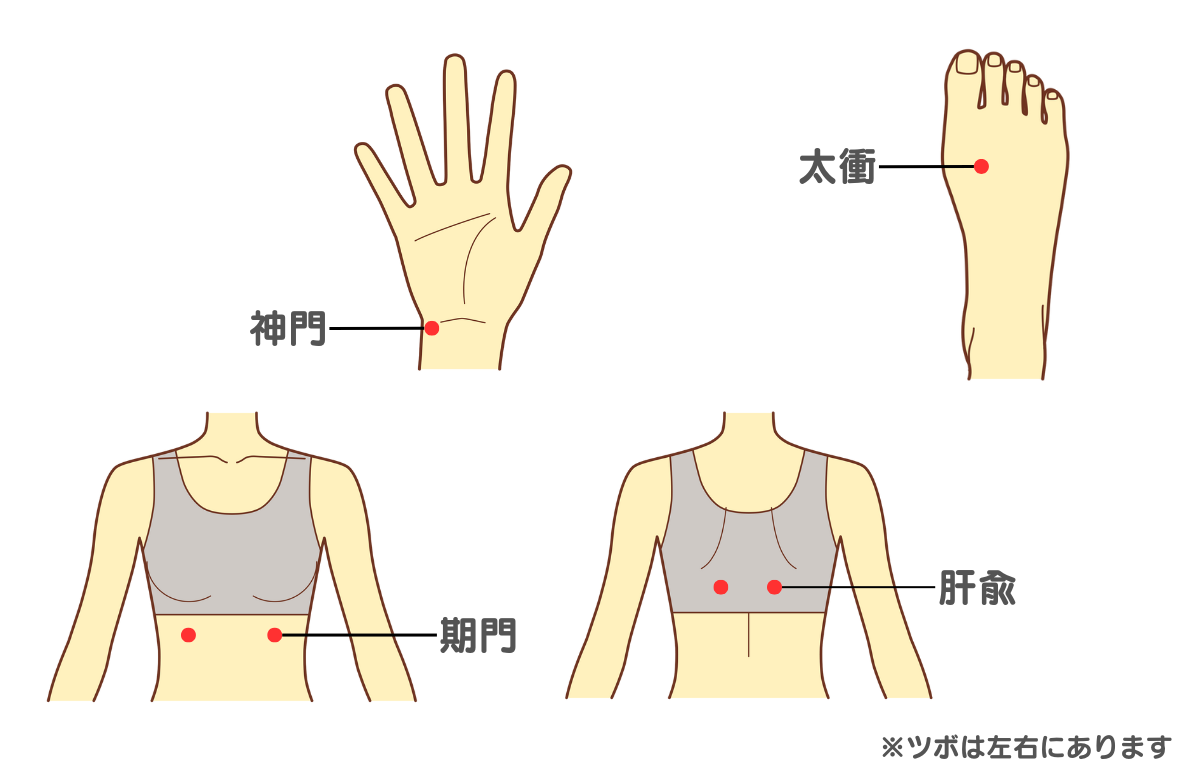

【 ツボ 】ストレスを解消し、肝を整える

ストレスでメンタルに不調を感じたときは、ツボのマッサージを。気持ちがほぐれ、落ち着く効果が期待できます。

<おすすめのツボ>

・肝兪(かんゆ):肝の背部

・神門(しんもん):手首のしわの小指側端、手首をそらすとくぼむところ

・太衝(たいしょう):足の親指と人差し指の骨が交わるところの窪み

・期門(きもん):乳頭からまっすぐ下がった肋骨の下端

この記事を監修された先生

中医学講師楊 紅娜

楊紅娜(よう こうな)中医学講師。 登録販売者。鍼灸師。 2006年遼寧中医薬大学修士号取得。 2006年~2016年、大連市にて精神科臨床医として10年間勤務。 「中国摂食障害の防治指南」の編集委員担当。 2016年来日。日本にて登録販売者、鍼灸師取得。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)