監修:楊 敏 先生(中医学講師)

顔や上半身が急に熱くなるホットフラッシュは、更年期の代表的な症状。一方、「冷えのぼせ」は年齢を問わず起こる症状で、若い世代でも悩んでいる人が少なくありません。冷えのぼせ自体は病気ではありませんが、放っておくとさまざまな不調を招く心配も。未病(健康と病気の間。病気になる一歩手前の状態)と捉え、気になる症状があれば積極的に改善していきましょう。

「冷え」と「のぼせ」。同時に起こるのはなぜ?

「冷えのぼせ」は、“手足は冷たいのに、顔や上半身は熱っぽい”というアンバランスな状態。ほてりやのぼせがあるので更年期のトラブルとも思われがちですが、冷えのぼせは年齢に関わらず起こる可能性がある症状です。

冬の寒さやクーラーなどで体が長時間冷えると、熱を逃さないよう血管が収縮し、手足の末端まで血液が巡りにくくなります。こうした状態でさらに冷えが続くと、体は本能的に脳の温度を守ろうと、血液を優先して頭部に送るように。その結果、末端の血流はさらに悪くなり、反対に頭部には十分な血液が送られ、“顔は熱いのに手足は冷たい”という冷えのぼせが起こるようになります。また、筋肉や食事量の不足(体の熱を十分に作れない)、ストレスや生活習慣による自律神経の乱れなども、冷えのぼせが起こる要因となります。

冷えのぼせはそれ自体もつらいものですが、放っておくとイライラ、不眠、頭痛、肩こり、生理痛といったさまざまな不調を招くことも。以下に当てはまる症状があれば冷えのぼせと考え、体質ケアでしっかり改善していきましょう。

中医学では、冷えのぼせは体内の「気」(エネルギー)・「血」・「津液」(潤い)のバランスが乱れて起こる症状と考えます。今回は、中でもよく見られる二つの体質「気滞血瘀」「腎の陰陽両虚」について、その対処法をご紹介します。

ストレス過多の若い人に多い「気滞血瘀」

過剰なストレスなどで「肝」の働きが落ちると、気の巡りが滞りがちになります。気は血と一緒に体内を巡っているため、気が滞ると血の巡りも停滞するように。その結果、特に末端の血流が悪くなって手足が冷え、脳に優先して血液が送られるため顔がほてり、“冷えのぼせ”の症状が起こるようになります。

このタイプは、仕事や人間関係、子育てなどでストレスを抱えがちな若い世代にも多く見られます。自律神経のバランスも崩れやすいので、なるべくストレスを溜め込まず、気血をスムーズに巡らせることを心がけましょう。

<気になる症状>

冷えのぼせ(顔がのぼせて汗をかく)、イライラ、怒りっぽい、頭痛、肩こり、PMS、生理痛、寝付きが悪い、夢が多い、悪夢をみる、舌の色が暗く瘀斑点がある

<おすすめ食材>

気を巡らせる:春菊、セロリ、みょうが、大葉、にら、大根、いか、あさり、しじみ、柑橘類、ミント、ジャスミン など

血流を促す:しょうが、ねぎ、玉ねぎ、なす、さんま、さば、いわし、シナモン、玫瑰花、紅花、サフラン など

〜おすすめメニュー〜

・いか、セロリ、玉ねぎの炒めもの

・玫瑰花入りの紅茶

玫瑰花

更年期に多くみられる「腎の陰陽両虚」

「腎」は生命エネルギーの源「精」を蓄える臓腑で、全身の「陰」(潤い)と「陽気」(体を温めるエネルギー)の源でもあります。そのため、加齢によって腎が衰えると、体内の陰や陽気も不足しがちに。その結果、潤い不足で熱を冷ませず顔や上半身がほてり、陽気不足で冷えも起こる、というアンバランスな“冷えのぼせ”が起こりやすくなります。

中医学では女性の体は“七の倍数”で変化すると考え、35歳を目安に腎が自然と衰えていきます。更年期に入ると腎の陰陽不足も起こしやすいので、40歳前後からは積極的に腎をケアすることが大切です。

<気になる症状>

顔や上半身ののぼせ、ホットフラッシュ(顔がカーッと熱くなって多量の汗をかく)、足腰や下半身の冷え、月経周期の乱れ、不正出血、耳鳴り、めまい、動悸、腰痛、頻尿、寝付きが悪い、睡眠が浅い、寝汗をかく

<おすすめ食材>

腎を養う:豆乳、黒豆、黒米、栗、ブロッコリー、しいたけ、まいたけ、にら、えび、うなぎ、はも、すずき、豚肉、すっぽん、ブルーベリー、ナッツ類、枸杞の実、桑の実 など

〜おすすめメニュー〜

・えび、にら、グリーンピースの炒めもの

・枸杞の実入りの黒豆茶

暮らしのポイント

・季節を問わず“温かい飲食”を心がけて。冷たいものの摂り過ぎは血流を悪化させます。

・過労や睡眠不足は腎のダメージに。睡眠を十分とって心身の疲れを回復しましょう。

・あったか素材のくつ下、レッグウォーマーなどで、足や下半身の保温を。足指の運動、マッサージなども血行促進におすすめです。

・寝る1〜2時間前の入浴を習慣に。ぬるめのお湯で体を温め、冷え改善&質の良い睡眠を。

・ストレスを溜めず、気持ちにゆとりを持って。忙しい中でも、ときには友人とおしゃべりしたり趣味を楽しんだり、リラックスする時間を持ちましょう。

・運動を習慣にして筋肉をつけて。血流が良くなって冷え予防につながります。ストレス発散や骨密度アップにも効果的。

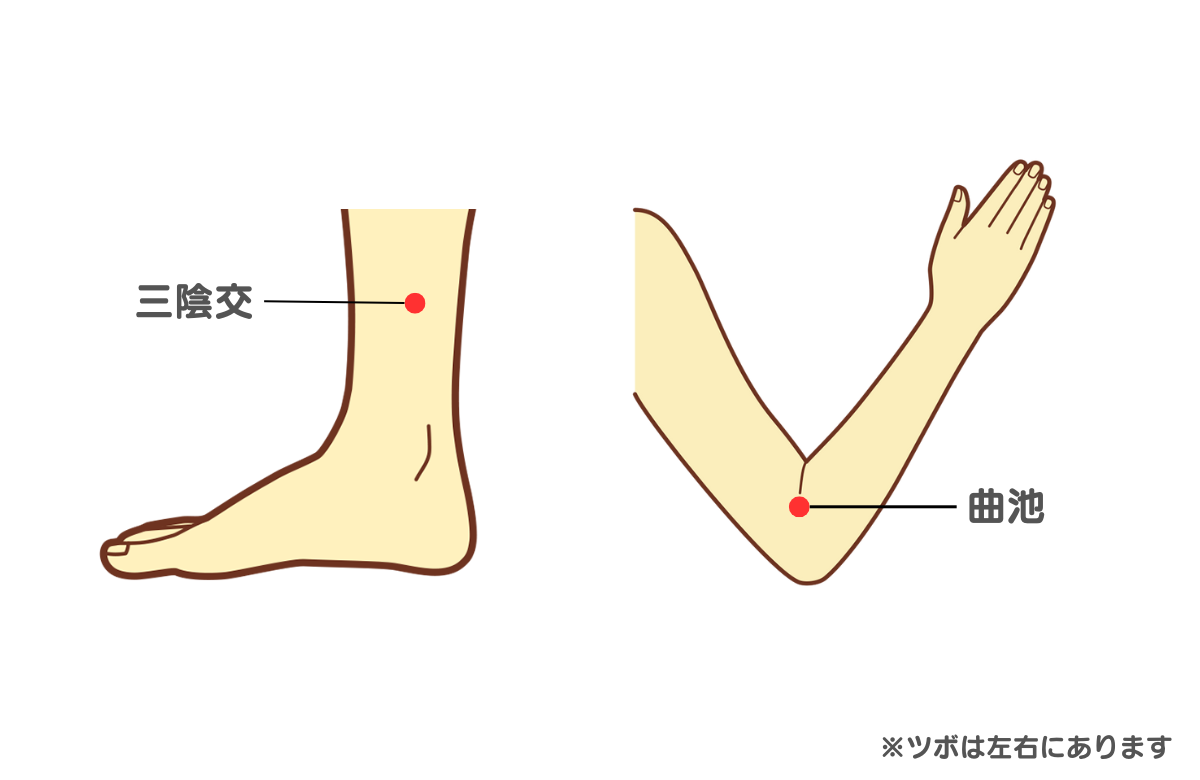

<冷えのぼせのツボケア>

・手足の冷えに

三陰交(さんいんこう):内くるぶしの指4本分上

・顔ののぼせに

曲池(きょくち):ひじを曲げた時にできる、シワの終わるところ

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)