監修:楊 敏 先生(中医学講師)

冬は肩こりや関節痛といった“痛み”の症状が起こりやすい季節。湿布などの鎮痛剤に頼っても、繰り返す痛みに悩まされる人は多いのではないでしょうか。そんなときは、体内の状態にも目を向けてみて。体の不調を整えて痛みの起こりにくい体質をつくることで、つらい症状を根本から改善していきましょう。

冬に「痛み」が増えるのはなぜ?

冬の痛みの主な原因は、寒さによる血流の悪化。血流が悪いと筋肉に酸素や栄養が行き渡らず、疲労物質も溜まりやすくなります。すると、筋肉が硬くなり、筋肉内の末梢神経が圧迫され、こりや痛みを感じるように。また、筋肉が硬いと関節も動きにくく、負荷がかかって痛みが起こることもあります。

筋肉の硬直が続くと、血流がさらに悪くなって症状が悪化してしまうことも。こうした悪循環が、冬の痛みやこりを慢性化させてしまうのです。

“詰まり”と“不足”が痛みを引き起こす

中医学でも「不通則痛」(詰まると痛みが生じる)という考え方があり、体内の気(エネルギー)・血・津液(潤い)の停滞は痛みの大きな要因に。また、「不栄則痛」(栄養が不足すると痛みが生じる)とされ、体を養う気血が不足した状態も、痛みを引き起こす要因となります。

不通則痛(ふつうそくつう)

気・血・津液の流れが滞って詰まりが生じると、痛みが起こりやすくなります。主な原因は、邪気の侵入(寒さや暑さや湿気、細菌、ウイルス等)、過剰なストレス、暴飲暴食、生活リズムの乱れなど。

不栄則痛(ふえいそくつう)

体内の気・血・津液が不足していると、筋肉や関節を十分養うことができず、痛みが起こりやすくなります。主な原因は、虚弱体質、慢性的な過労や睡眠不足、偏食、過度なダイエット、慢性疾患など。

冬は寒さで血管や筋肉が収縮し、気・血・津液の流れが滞りやすい時期。そのため、“不通”による痛みが起こりやすくなります。特に、薄着や冷たい飲食で体が冷えがちな人、睡眠不足で疲れが溜まっている人などは気をつけて。また、体内の気血や「陽気」(体を温めるエネルギー)が不足している人は、寒さのダメージを受けやすく、また“不栄”の状態も重なって、冬に痛みが強く出やすいので注意が必要です。

痛みの起こりにくいカラダづくり 〜タイプ別ケア〜

痛みを引き起こす“詰まり”や“不足”の体質をしっかり改善していきましょう。根本の要因を取り除くことで、痛みを起こりにくくすることにつながります。

「不通」タイプ 〜気血の停滞〜

体の冷え、ストレスなどで気血の巡りが滞っているタイプ。慢性的な頭痛・関節痛・腰痛・筋肉痛・生理痛、生理は血塊が多く色が黒っぽい、手足の冷え、冷えのぼせ、慢性的な肩こり、イライラ、情緒不安定、おなかの張り、食欲のむら(生理前など)、便秘または下痢、舌の色が暗く瘀点・瘀斑がある、舌苔が白い、舌裏の静脈が太い、といった症状が現れます。

<痛みの特徴>

痛みが強く、温めると軽くなる。触ると痛みが増すことも。

<おすすめ食材>

気を巡らせる(ストレスが多いとき):春菊、三つ葉、セロリ、大葉、みかん、オレンジ、ゆず、ミント、ローズ、ラベンダー、ジャスミン、いか、たこ など

血流を促す:しょうが、ねぎ、玉ねぎ、にんにく、みょうが、にら、なす、かに、いわし、さんま、あじ、黒きくらげ、桃、シナモン、紅花、サフラン、紅茶、黒酢 など

体を温める:「不栄」タイプを参照

〜おすすめメニュー〜

・黒きくらげ入り、さんまのしょうが煮

・ローズ&シナモンティー(紅茶)

「不栄」タイプ 〜気血不足・陽気不足〜

体を養う気血、体を温める陽気が不足しているタイプ。慢性的な頭痛・関節痛・腰痛・筋肉痛・生理痛、顔色が白く艶がない、手足や全身の強い冷え、起床後の手指のこわばり、しもやけ、レイノー現象、慢性的な肩こり、食が細い、お腹の冷え、軟便、下痢をしやすい、頻尿、夜間頻尿、舌が腫れぼったく色が淡い、舌苔が白い、といった症状が現れます。

<痛みの特徴>

痛みはそれほど強くないものの、冬になると頻繁に。温めたり揉んだりすると軽くなる。

<おすすめ食材>

気を養う:長いも、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、キャベツ、鶏肉、牛肉、しいたけ、舞茸、エリンギ、大豆、りんご、栗、蓮肉 など

血を養う:レバー、ほうれん草、小松菜、牡蠣、ひじき、スペアリブ、まぐろ、かつお、ブルーベリー、いちご、ぶどう、プルーン、なつめ など

体を温める:しょうが、ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、みょうが、にら、シナモン、みそ、酒 など

〜おすすめメニュー〜

・栗入り肉じゃが

・きのこたっぷりの鶏肉、にんじん、ほうれん草鍋

☆気血の停滞(不通)と不足(不栄)が重なっていることも。両方に当てはまる症状があれば、それぞれの食材を合わせて取り入れてください。

暮らしのポイント

・暴飲暴食、冷たい飲食はNG。温かく栄養バランスのよい食事を心がけて。

・季節を問わず“冷えない”服装を。冬は「首・手首・足首」を温めると保温効果がアップします。

・過労や睡眠不足に注意。冬の夜は特に冷えやすいので、なるべく早寝を心がけて。

・ウォーキング、ヨガ、ピラティスなど、適度な運動を習慣に。

・同じ姿勢で長時間いるときは、ときどきストレッチを。筋肉をほぐし、血流を促しましょう。

・湯船につかって体を温め、気・血・津液を巡らせて。疲労回復にも効果的です。

・日々のストレスは上手に発散して。溜め込むと気が停滞し、痛みを強く感じる要因となります。

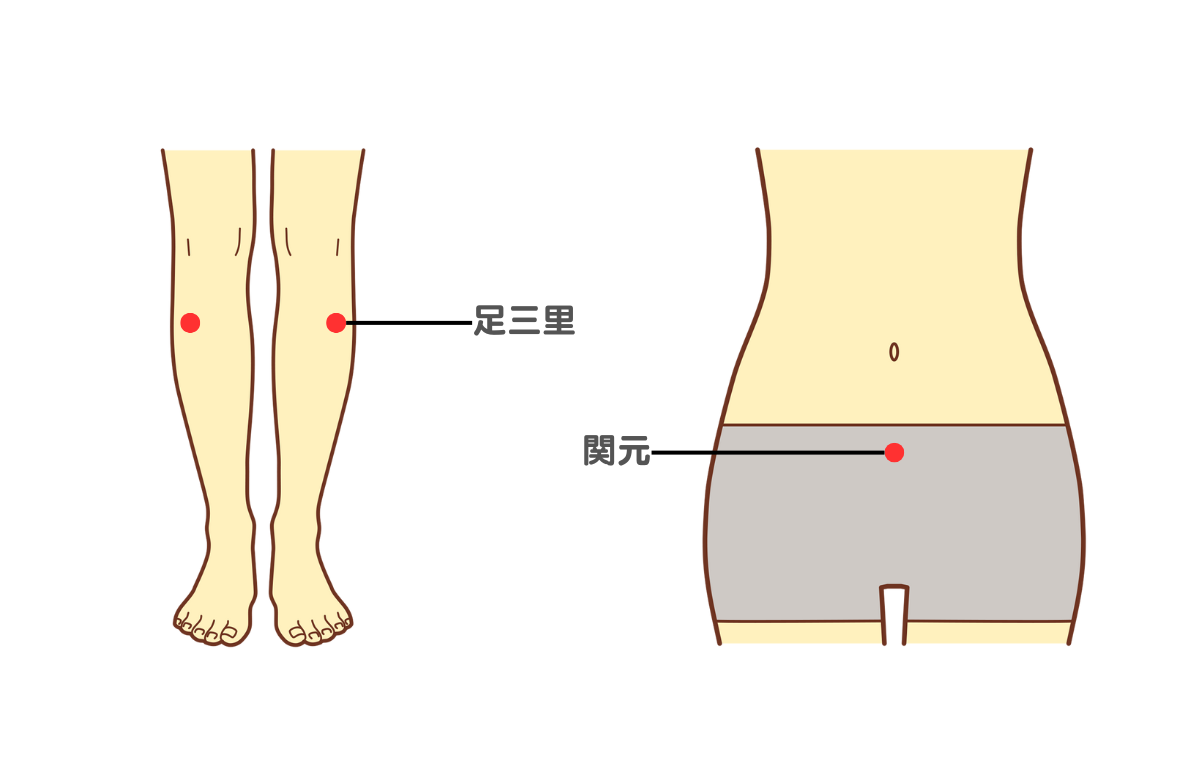

<体を温めるツボ>

冷えや痛みがつらいときはお灸がおすすめ。

・足三里(あしさんり):膝頭の外側の下にできるくぼみから指4本分下

・関元(かんげん):おへそから指4本分下

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)