監修:楊 敏 先生(中医学講師)

こんにちは。中医学講師の楊敏です。

夏真っ盛りの8月。抜けるような青空と太陽は気持ちいいけれど、連日の厳しい暑さに体はぐったり…。そんな人も多いのではないでしょうか。これから迎える夏後半は、暑さのダメージで疲れが溜まりやすい時期。放っておくと夏バテしてしまうことも多いので、日々のケアでしっかり体調を整えましょう。

夏の不調は「暑邪」と「湿邪」が引き起こす

気温が高くなる夏は、暑邪(暑さによる邪気)の影響を受けやすい時期。暑邪の特徴は“炎熱”と“昇散(上昇、発散)”で、体に侵入すると体内に過剰な熱がこもり、汗をたくさんかくようになります。すると、体内の津液(水分)を消耗し、体は潤い不足の状態に。また、汗をかくと気(エネルギー)も一緒に流失するため、エネルギーが不足して疲れを感じやすくなるのです。

一方、暑邪は湿邪(湿気による邪気)と一緒に侵入しやすいという特徴もあります。蒸し暑い日本の夏は特に湿邪の影響が強く、湿に弱い脾胃(胃腸)がダメージを受けてしまうことも。

その結果、こもった熱、潤いやエネルギーの不足、胃腸の不調などが重なり、熱っぽい、疲労感、食欲不振といった、いわゆる“夏バテ”の症状を起こすようになります。

<夏バテ・症状チェック>

□ 疲労感、倦怠感

□ 食欲不振

□ 熱っぽい

□ 多量の汗

□ 口の渇き

□ 思考力の低下

□ 尿が少ない

□ 吐き気

□ 下痢や便秘

□ 頭痛

□ めまい

当てはまる症状があれば、夏バテのサイン。早めのケアで体調を整えましょう。

※嘔吐、けいれん、意識障害などの症状がある場合は、熱中症と考えて適切な対処をしてください。

夏バテ予防は「清熱祛暑」「益気養陰」がカギ

夏バテの症状を、中医学では「傷暑」といいます。これは、文字通り“暑さに体が傷つけられる”ということ。近年は地球温暖化の影響もあり、夏の気温もより高くなる傾向にあります。猛暑に体が傷つけられないよう、日常生活からしっかり暑さ対策をしていきましょう。

【 夏の養生の基本 】

清熱祛暑(せいねつきょしょ):体にこもった過剰な熱を冷ます

益気養陰(えっきよういん):体内の気と潤いを養う

<夏に食べたい!おすすめ食材>

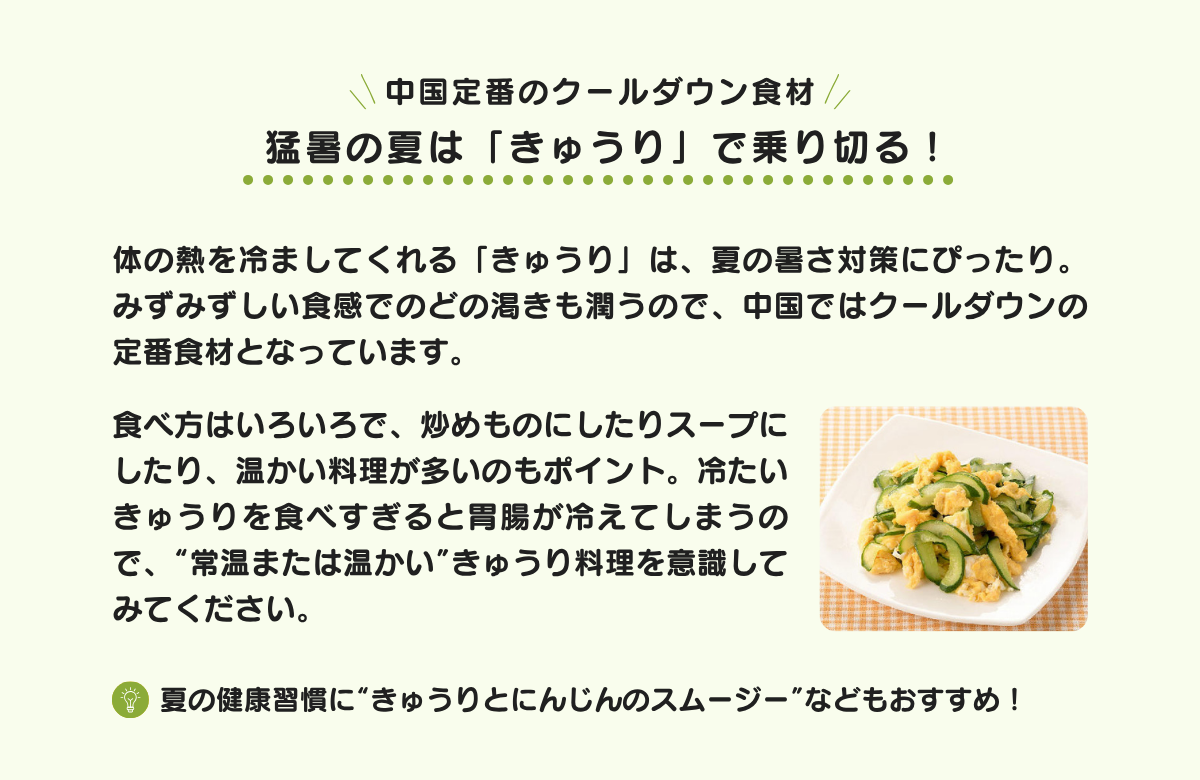

● 体の熱を冷ます

きゅうり、苦瓜、冬瓜、白瓜、ズッキーニ、トマト、すいか、青梗菜、空芯菜、枝豆、いんげん、白扁豆、セロリ、緑豆、春雨、もやし、メロン、レモン、キウイフルーツ、蓮の実、蓮の葉茶、蓮子芯茶、緑茶、麦茶 など

● 気と潤いを養う

長芋、大和芋、れんこん、牛乳、豆乳、豆腐、卵、豚肉、うなぎ、かれい、ぶどう、梨、松の実、梅、蓮肉、五味子 など

〜おすすめ料理〜

きゅうり、トマト、春雨のサラダ(梅干し入り)

苦瓜、豆腐、豚肉でゴーヤチャンプルー

<暮らしのポイント>

・水分補給は、“常温の飲み物をこまめに”を意識して。冷たいものを一気にたくさん飲むと、胃腸に負担がかかります。

・外出時は、帽子、日傘、ネッククーラーなどでしっかり暑さ対策を。

・あまり冷えすぎないよう、冷房の温度設定は適切に。サーキュレーターなども上手に使って。

・冷たい飲食物の摂り過ぎに注意。胃腸が冷えて食欲不振などを招き、夏バテの要因になります。

・体力を消耗する夏は、睡眠をしっかり取ることが大切。暑さで睡眠不足にならないよう、室温の調節に気を配りましょう。

・体温調節の働きを守るためにも、適度に汗をかく習慣を。朝夕の涼しい時間に軽い運動(ウォーキング、ヨガなど)をして、気持ちよく汗をかきましょう。

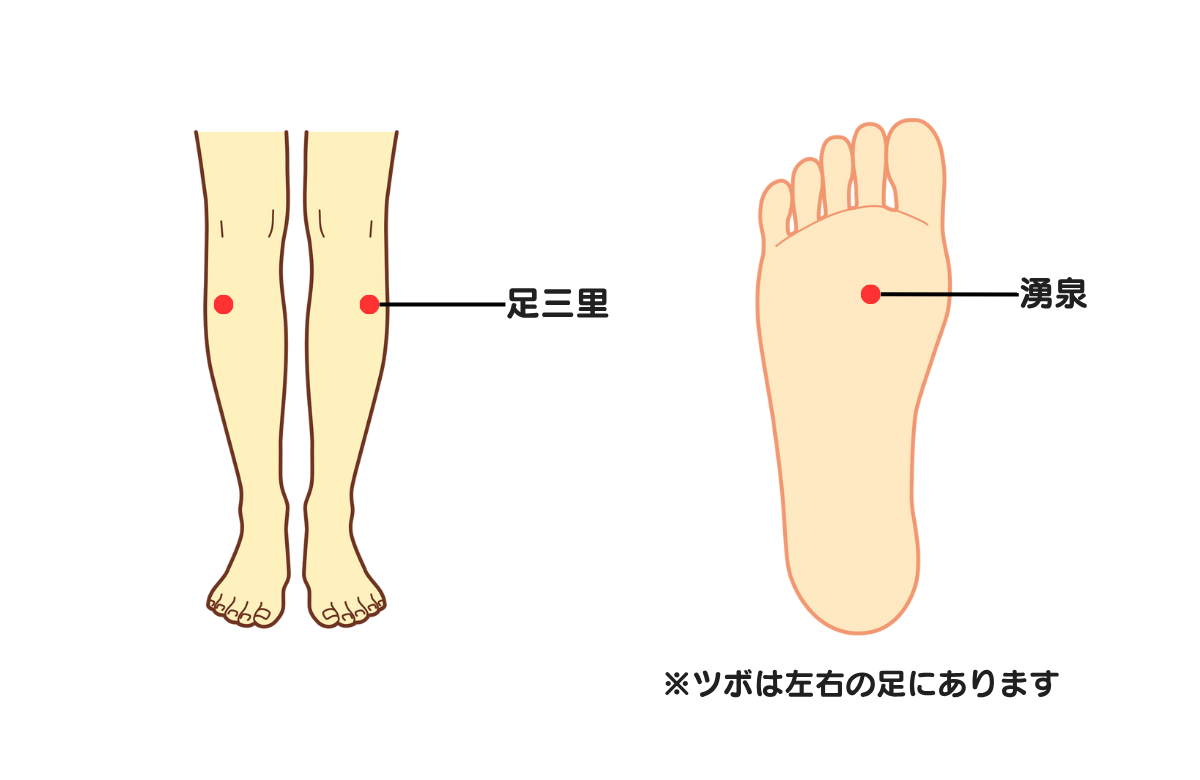

<夏バテ対策のツボ>

● 胃腸の働きを整える

足三里(あしさんり):膝の皿の下、外側の窪みから指4本分下

● 上昇する熱を下げる

湧泉(ゆうせん):足裏の中心より上、足指を曲げると「人」の字状の交点にできるくぼみ

夏バテかな?と感じたら。「タイプ別ケア」で早めの回復を

食欲が落ちたり、疲労感が続いたり…。そんな夏バテの症状を感じたら、早めの対処で回復を。不調が長引くと秋から冬の体調にも影響するので、体質に合わせてしっかりケアしましょう。

エネルギー不足の「気虚タイプ」

多量の発汗や暑さによる疲労で、気(エネルギー)を消耗しているタイプ。倦怠感、無気力、食欲不振、下痢、息切れ、汗をかきやすい などの症状が現れます。

<おすすめ食材>

脾胃を養って気を回復する:長芋、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、キャベツ、えのき、しめじ、大豆、卵、鶏肉、牛肉、すずき、かつお、りんご、なつめ、蓮の実 など

気と津液のダブル消耗「気陰両虚タイプ」

暑さに長期間さらされ発汗が多くなることで、気と津液(水分)が不足しているタイプ。のどの渇き、口や皮膚の乾燥、疲れやすい、動悸、寝汗、体のほてりやイライラといった症状が現れます。

<おすすめ食材>

気と津液を両方補う:牛乳、豆乳、れんこん、オクラ、山芋、豚肉、ぶり、梨、白きくらげ、ぶどう、いちじく、りんご、はちみつ など

体に熱と湿がこもる「湿熱タイプ 」

高温多湿の気候で暑邪と湿邪が体に侵入しているタイプ。体が重だるい、むくみ、頭がぼーっとする、胃もたれ、下痢や軟便、にきび、尿の色が濃く少ない、熱っぽい などの症状が現れます。

<おすすめ食材>

熱を冷まし、湿を取り除く:苦瓜、緑豆、もやし、春雨、スベリヒユ、はと麦、そば、海藻類、あさり、しじみ、どくだみ茶、はぶ茶 など

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)