監修:楊 敏 先生(中医学講師)

冬本番を迎えると、クリスマスに忘年会、お正月とイベントごとが盛りだくさん。仕事や家事にも追われてなにかと忙しい毎日ですが、この時期はゆっくり過ごして「腎」をいたわることが大切です。寒い冬を元気に乗り切るためにも、日々のケアで腎を健やかに保ちましょう。

「腎」は生命活動の源

五臓の「腎」は“先天の本”といわれ、生まれながらに持っている生命エネルギー「精」を蓄える臓腑。人の生命力の源であり、各臓腑の働き、体内の「陰」(潤い)や「陽気」(体を温めるエネルギー)は、すべて腎がその根本を支えています。また、体の成長や発育、生殖など、腎には生命活動を支えるさまざまな働きがあります。

【 腎の主な働き 】

・精を蓄える

生命エネルギーの源「精」を蓄え、人の成長・発育、生殖などと関わります。

・水をつかさどる

水分代謝をコントロールし、尿を排出させたり、きれいな水分などを再吸収させたりします。

・納気をつかさどる

呼吸と関わり、気を吸い込んで体に納めます。

・骨をつかさどり、髄を生じ、脳を満たす

髄を生み、髄によって脳を満たし、骨を形成します。

・耳に開竅(かいきょう)する

耳の状態と深く関わり、腎精が充実していれば耳はよく聞こえます。

こうした腎の働きが弱くなると、体のさまざまな不調につながります。腎は冷えに弱く、冬にダメージを受けやすい臓腑。そのため、寒さが本格的になるこれからの時期は、腎を積極的にケアすることが大切です。

冬の養生は“ぬくぬくおこもり”がおすすめ

中医学では、冬を「閉蔵」の季節としています。冬は植物も動物も新陳代謝を抑え、冬ごもりをして栄養やエネルギーを蓄える時期。同じように、人も活動を抑えて静かに過ごし、春に備えて体内のエネルギーをしっかり養うことが大切です。冬の養生は、次の3つをポイントに。

・早く寝て、日の出に合わせてゆっくり起きる。

・体をしっかり温めて寒さから守る。特に腎を冷やさないように。

・あまり活発に動かず、穏やかに過ごす。

この時期は、とにかく体内の陽気を守ることを心がけて。なにかと忙しい季節ですが、休日には温かい部屋で本を読んだり映画を観たり。そんな“ぬくぬくおこもり”生活を楽しむのがおすすめです。

“補う”ケアで冬の腎を元気に

中医学で考える不調のタイプには「実証」(過剰な状態)と「虚証」(不足している状態)がありますが、腎の不調には実証がないと考えられています。(腎の不調が長引くことで、湿濁が溜まる実証のような症状が現れることはあります。)つまり腎の不調は主に、腎が蓄える精、陰、陽気などが不足する虚証であり、養生は“補う”ことがポイントになります。腎が蓄える精は加齢とともに自然と減っていくため、30代後半くらいからは積極的に腎を補うことを心がけましょう。

〜「腎虚」の共通症状 〜

次の症状に一つでも当てはまれば、腎が弱っているサイン。さらに、「腎陽虚」(陽気不足)か「腎陰虚」(潤い不足)かもチェックして、不調があれば冬の間にしっかりケアしておきましょう。

□ 腰:足腰が弱い・だるい、腰痛、膝痛

□ 髪:若白髪、抜け毛が多い

□ 耳:耳鳴り(低い音、夜に多い)、聴力の低下

□ 脳:物忘れが多い

□ 性:性欲の低下、不妊症、インポテンツ、早漏

<腎を補う基本の食材>

長芋、大和芋、カリフラワー、ブロッコリー、しいたけ、舞茸、えび、ほたて、鯛、豚肉、黒豆、黒ごま など

「腎陽虚」タイプ

腎の「陽気」(体を温めるエネルギー)が不足して、体が冷えてしまうタイプ。腎虚の共通症状のほか、強い冷え(特に下半身)、しもやけ、疲労、頻尿、むくみ、軟便、月経周期が遅い、舌が腫れぼったく舌苔が白い、といった症状が現れます。

<おすすめ食材>

腎を補う基本の食材 + 体を温める食材

しょうが、長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、かぼちゃ、にんじん、ニラ、うなぎ、鶏肉、牛肉、羊肉、りんご、栗、ナッツ類、シナモン、胡椒、みそ、紅茶 など

〜おすすめメニュー〜

・ニラ、白菜、羊肉の餃子 ※牛肉、豚肉でもOK

・シナモンティー(紅茶)

「腎陰虚」タイプ

腎の「陰」(潤い)が不足して、体が乾燥したり、水分不足で熱がこもったりするタイプ。腎虚の共通症状のほか、のぼせ、ほてり、夕方以後の微熱、めまい、のどの乾燥、寝汗、月経周期が早い、不正出血、尿の色が濃い、頻尿(量は少ない)、便の乾燥、舌が紅く裂紋が多い、舌苔が少ない、といった症状が現れます。

<おすすめ食材>

腎を補う基本の食材 + 潤いを養う食材

牛乳、豆乳、卵、ほうれん草、白菜、ゆり根、かに、かき、あわび、鴨肉、豚肉、すっぽん、梨、ブルーベリー、白きくらげ、枸杞の実、桑の実、菊花 など

〜おすすめメニュー〜

・かきの豆乳鍋

・長芋とほうれん草のポタージュ、枸杞の実添え

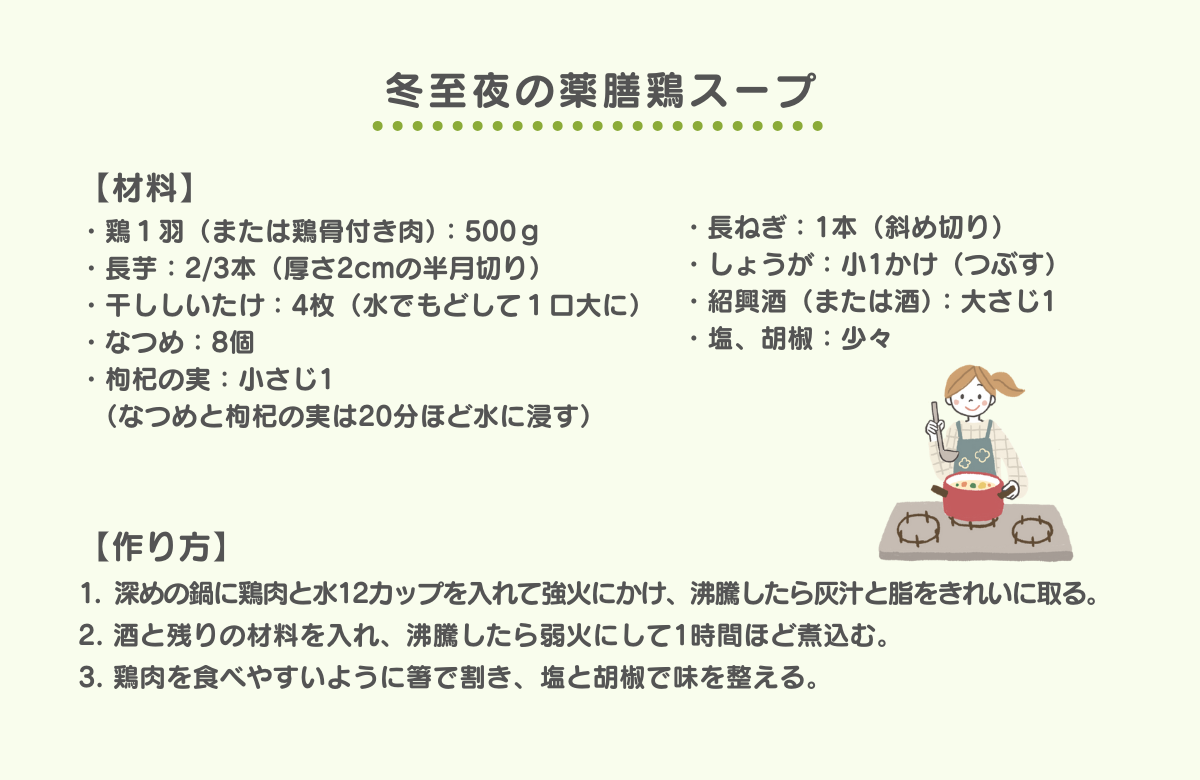

★ 冬至夜の薬膳鶏スープ

中国では、冬至は正月と同じように大切な日(冬至大如年)。この日を境に昼が長くなることから体内の陽気が生じやすく、体の養生にぴったりのタイミングとされています。そのため、冬至の夜には栄養たっぷりの料理が食卓に並ぶ家庭が多いのだとか。中でもポピュラーなのが、薬膳の鶏スープ。おいしく食べて体も温まるので、ぜひ冬のレパートリーに加えてみてください。

暮らしのポイント

・暴飲暴食、冷たい飲食はなるべく避けて。サラダは温野菜にするのがおすすめ。

・過労、睡眠不足、過度な性生活を避け、生活リズムを整えましょう。

・服装の工夫、入浴などで体の保温を心がけて。外出時は帽子やマフラー、手袋などを。

・日光を浴びながら適度な運動を。気・血を巡らせて体を温めましょう。

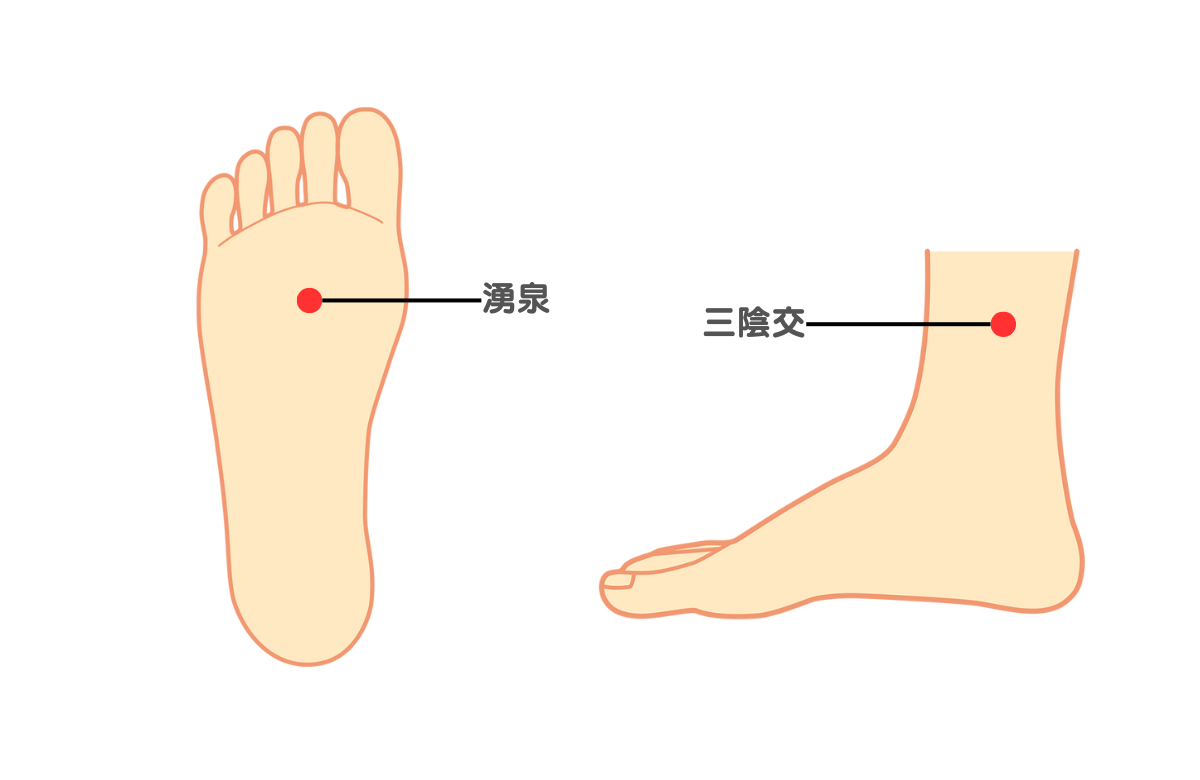

<腎を補うツボ>

・湧泉(ゆうせん):足裏の中心より上、足指を曲げると「人」の字状の交点にできるくぼみ

・三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上の骨の後ろ

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)