監修:松本 誉子 先生(薬膳料理家)

【難易度★★☆】

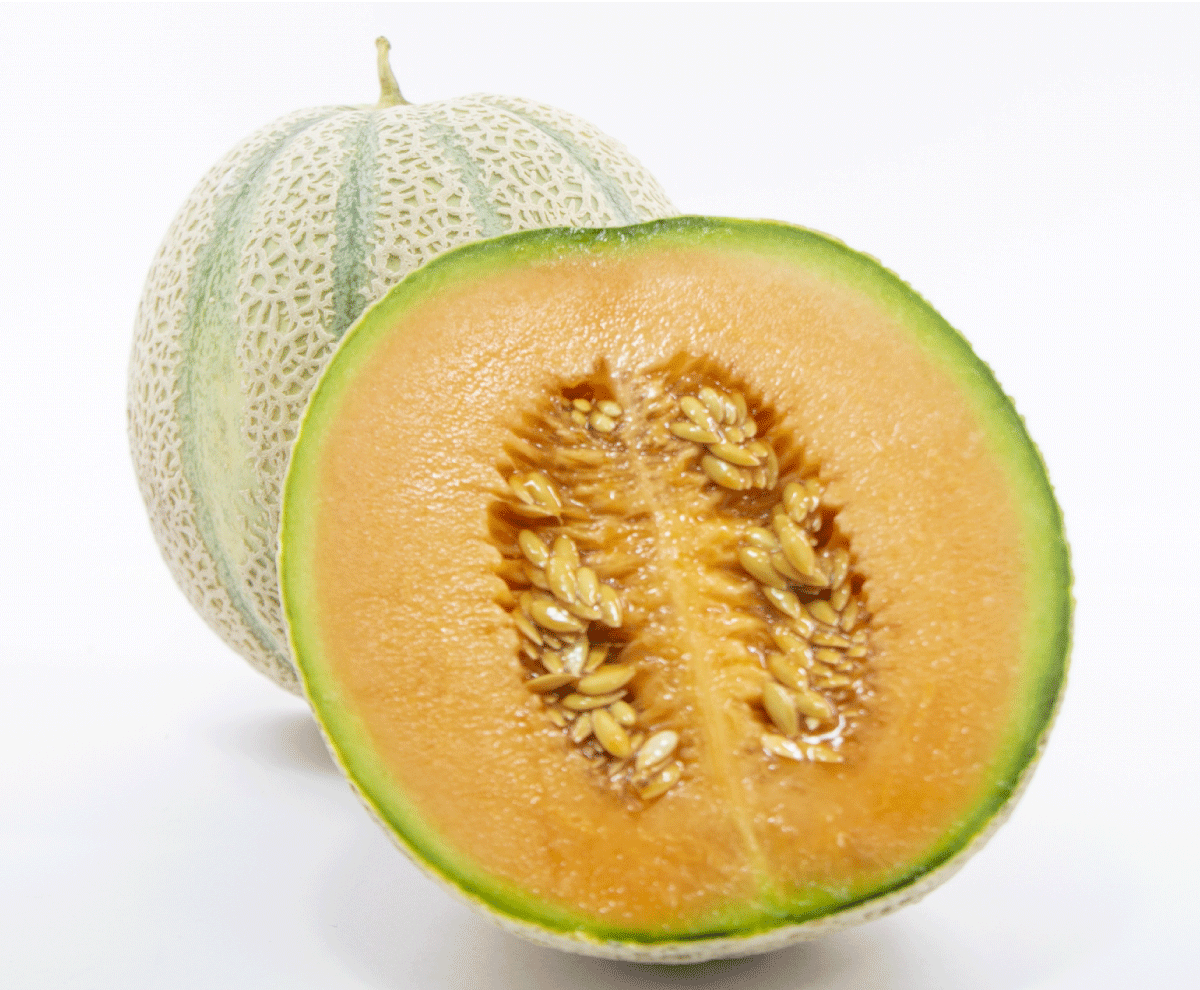

メロンは暑さによるのどの渇きや疲れを癒します

メロン 寒性/甘味 暑さによる熱を冷ます、潤いを補う、のどの渇きや疲れを癒す、水分代謝をサポートする など

メロンは、夏に旬を迎える水分を多く含む果物です。最近ではさまざまな品種のメロンが出回り、お手頃な価格のメロンもみられ、手軽に楽しめるようになりました。メロンは中医学において、体にこもった余分な熱を冷ます「清熱解暑」の働きがあるとされます。また、乾いた体に潤いを与える「生津」も期待でき、暑さによるのどの渇きや体のほてり、イライラ、不眠など、高温多湿による心身の不調を感じるときに適した食材です。さらに、胃にこもった熱を冷ましながら、脾胃の消化機能をサポートするとされるため、暑さで食欲が落ちやすい夏には、特におすすめです。

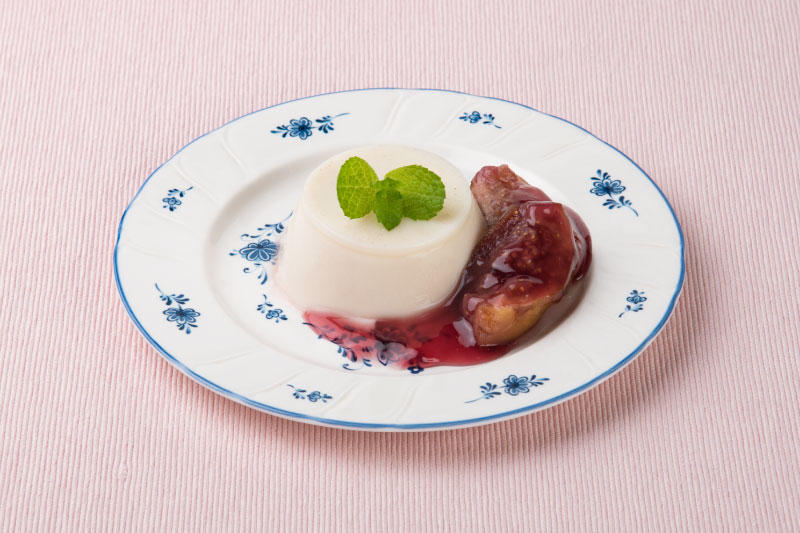

メロンとミントティーの潤いゼリー

レシピ

こんにちは。薬膳料理家の松本誉子です。

中医学では、夏の暑さや湿気によって体に熱と湿がたまりやすくなることが、「夏の疲れ」(夏バテ)の原因になると考えられています。体が重だるい、食欲不振、やる気が出ない、寝苦しい、イライラ、といった不調は、体内に余分な「湿熱」が溜まっているサインかもしれません。今回ご紹介する「メロンとミントティーの潤いゼリー」は、メロンの潤いで乾いた体をやさしく満たしつつ、ミント(薄荷)ティーの清涼感が気の巡りを整え、こもった熱を穏やかに外へ逃がしてくれる、夏にぴったりなスイーツです。

また、ミントの香りは気分をリフレッシュさせ、メロンと一緒に摂ることで、イライラや不安などの気分の乱れもサポートしてくれます。つるんとしたのどごしのゼリーは、食欲がない日でも心地よくいただけます。暑さに疲れたときに、ぜひお試しください。

調理時間90分

材料

(調理時間に冷やし固める時間を含める)

【2人分】

メロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g

ミントティー・・・・・・・・・・・・・・・・・120ml

ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g

水(ゼラチンをふやかす)・・・・・大さじ2

はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2と1/2

作り方

- 1ミントティーを作り120ml用意しておく。

- 2ゼラチンは分量の水でふやかしておく。

- 3メロンとミントティーをブレンダーに入れ攪拌してジュースにする。

- 4③を小鍋に入れて中火で加熱する。鍋の周りに小さい泡が出てきたら火を止め、はちみつとレモン汁、ふやかしたゼラチンを加えて溶かす。

- 5④を好みの容器に入れて冷蔵庫で冷やし固める。

- 6好みで、切ったメロンやハーブ類をトッピングする。

料理のポイント

- point! メロンには酵素があり、生のままではゼラチンが固まらない為、必ず加熱してからゼラチンを加えるようにしましょう。(工程④)

- point! フレッシュなミントがある場合は、ミントの葉10〜15枚に対して200mlのお湯を注ぎ、5〜7分ほど蒸らすと、ミントティーとして使えます。

- point! 写真のように、果肉入りと果肉なしの2層に仕上げたい場合は、あらかじめゼリー液を2つに分けておき、先に果肉なしの層を流し入れて冷やし固めます。完全に固まったら、その上から果肉入りのゼリー液を注ぎ、さらに冷やして仕上げてください。

この記事を監修された先生

薬膳料理家松本 誉子 先生

松本 誉子(まつもと たかこ)

薬膳料理家/発酵食研究家/フードライター

北京中医薬大学日本校(現・日本中医学院)薬膳科卒業。中医薬膳師・中医薬膳茶師・発酵マイスター。薬膳の知恵を日常の食に活かしたカフェを三軒茶屋で運営後、現在は料理教室『ドードーの空キッチン』を主宰。発酵と薬膳を軸に、企業・協会のレシピ監修や講座講師、コラム執筆など幅広く活動している。発酵料理士協会・日本くらし薬膳協会 特別講師。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)