監修:楊 敏 先生(中医学講師)

体の動きや機能をささえるエネルギーの源「気」

今回のよくわかる中医学vol.11は「気」をピックアップします。

「気」は身体のエネルギーとなる、目には見えないごく小さな物質です。元気・気力などの言葉のように生命活動を支え、気持ち・気分などの言葉のように精神面とも関係が深いとされています。

気は以下の3つがいずれも十分にあることで生成されます。

・天の気:「肺」による呼吸によって摂り入れた酸素など

・地の気:「脾(ひ)」(胃腸)の消化によって摂り入れた食物の栄養

・先天の気:「腎」の蓄える働きによって両親の遺伝子から受け継いだもの

気を生成するためには「肺」・「脾」・「腎」がいずれも健やかでなければいけません。どれか一つの機能だけでも低下してしまうと「気虚」の状態になってしまいます。

「気」がもつ5つの働き

臓腑・血液・津液(潤い)の機能と巡りを促す働き。気が不足すると、臓腑の機能が低下して子どもの発育の悪化や、元気がなくなって声がほそぼそしくなったり、息切れなどの症状が現れやすくなります。また、「瘀血(おけつ)」(血行不良)や「痰湿(たんしつ)」(余分な水分や汚れ)の滞留に繋がり、胸苦しい、不整脈、むくみなどの症状が現れやすくなります。

体温の恒常性を維持し、臓腑を温めて活発にさせる働き。気が不足して温煦機能が低下すると、冷え性、しもやけができやすくなります。

身体の周りを絶えずに巡り走って邪気の侵入を防ぐ働き。この働きをする気のことを主に「衛気(えき)」と呼びます。衛気虚になると、身体のバリアが破綻し、ウイルスや花粉などの邪気が侵入してかぜを引きやすくなったり、花粉症などのアレルギー疾患にかかりやすくなります。

血液・体液(津液)などの必要な液体を漏らさないようにする働き。気が不足して固摂機能が低下すると、慢性的な皮下出血、不正出血、鼻水が止まらない、寝汗多汗、軟便・下痢などの症状が現れやすくなります。

物質を変化させたり(飲食物から摂った栄養を気・血・津液へ、気を血へなど)、新陳代謝を促したり(水分を汗や尿へなど)する働き。気が不足して気化機能が低下すると、むくみ、頻尿などの症状が現れやすくなります。

例えば、脾気の機能は、飲食物から栄養を摂取し、気・血に変化させることができます。脾気虚(ひききょ)になると栄養を摂取して気化することができず、「気血両虚(きけつりょうきょ)」になりやすくなってしまいます。

気の不足・滞りがもたらす症状とその対策

・気になる症状

元気がない、疲れやすい、食が細く胃もたれしやすい、息ぎれ、声がぼそぼそしていて張りがない、かぜを引きやすい、冷え性、季節の変わり目に体調を崩しやすい、寒暖差に弱い、アレルギー体質 など

過労、冷たい飲食物をよく食べる、薄着をよく着る、無理なダイエット

・摂り入れたい食材

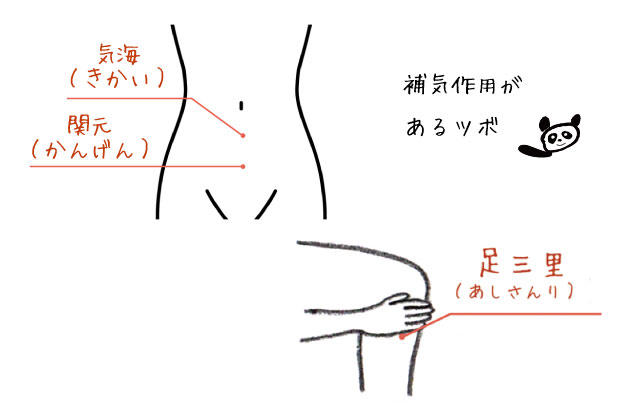

・補気作用があるツボ

気海(きかい):おへその中央から指2本分下

足三里(あしさんり):膝頭の外側の下にできるくぼみから指4本下

憂うつ、不安、やる気がない、イライラする、怒りっぽい、胃腸が張る、胸が詰まる、ゲップやガスが多い、よくため息をつく、便秘と下痢を繰り返す、頭痛、生理不順 など

精神的なストレスやプレッシャーが溜まりやすい方、女性は排卵期や生理前

気の異常は他にも…

気虚・気滞以外にも気の異常によって身体に現れる症状があります。

【気が上へ逆行する「気逆(きぎゃく)」】

・気になる症状

咳が激しい、ぜいぜいする、ゲップやしゃっくりが多い、吐き気、嘔吐、めまい、頭痛 など

・気逆になりやすい傾向

精神的なストレスやプレシャーが溜まりやすい方

・摂り入れたい食材

大根、杏仁、ちんぴ(みかんの皮)、ケツメイシ、牡蠣 など

【気虚により臓器の位置を維持できない「気陥(きかん)」】

・気になる症状

慢性疲労、内臓下垂、子宮脱(骨盤内臓器が下がってくる状態)、脱肛、眼瞼下垂(がんけんかすい)

・気陥になりやすい傾向

慢性的な気虚が重い状態

・摂り入れたい食材

長芋、大和芋、豆類、キノコ、松の実、鶏肉 など

症状が当てはまる方、体質チェックで気虚・気滞タイプに当てはまった方は参考になさってください。

次回は「血(けつ)」をピックアップしてお伝えします。

この記事を監修された先生

中医学講師楊 敏 先生

楊 敏(よう びん)

上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。同大学中医診断学研究室常勤講師・同大学附属病院医師。

1988年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、現在、上海中医薬大学附属日本校教授。日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。

主な著書に『東洋医学で食養生』(世界文化社・共著)『CD-ROMでマスターする舌診の基礎』、『(実用)舌診マップシート』(東洋学術出版社)など。

![[漢方医学・中医学情報サイト]こころとカラダの元気をつくる|COCOKARA](https://chuigaku-cocokara.jp/wp-content/themes/chuigaku-cocokara/image/logo.png)